重阳节,是中国的传统节日。在这个特殊的节日里,本报《晚晴》周刊特别策划,推出“60+的生活也精彩”主题征集活动,展现咱厝老年人的精彩晚年生活和新时代老年人的精神风貌。

现在的老年朋友生活有多精彩?征集活动启动后,引起了广泛的关注,人们纷纷推荐身边的老年朋友,讲述他们的精彩晚年生活,讲述60+的生活是怎样度过的。在这些推荐中,我们采访了几位老友,他们中有80岁依然热爱诗词的传统文化“发烧友”,有多才多艺的绘画达人,有热心传承剪纸的老年志愿者,有善于组织活动的老人会会长,也有把爱好变成“事业”的健身球老师……接下来,我们将陆续在《晚晴》周刊刊登他们的故事,让我们通过他们精彩的晚年生活,感受咱厝老年朋友的“最美夕阳红”。

年龄从不是生活的束缚,热爱从不会使人老去。此次特别策划活动,旨在弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德,营造和谐温馨的节日氛围,同时,也为老友们送去浓浓的节日祝福,让老友们感受到来自全社会的关心和温暖。

69岁张惠英:热心传承剪纸艺术的老年志愿者

01

21日下午3点,位于晋江市青阳街道青新社区新世纪豪园3期的儿童之家里,坐满了前来学习剪纸课程的孩子。原来,这是由晋江市妇联组织的“晋江市妇联儿童之家专业成长课程”,授课的老师正是张惠英。

只见张惠英拿出一张“重阳”剪纸,和孩子们讲解“重阳”的含义,“过两天就是重阳节了,所以我想剪一幅重阳主题的作品,让孩子们在学习剪纸的同时多了解一些传统节日。”张惠英为了让第一次学剪纸的孩子容易上手一些,特别设计了相对简单的纸样,“就‘重阳’两个字,这样对孩子们来说不会太复杂,学习起来才不会有畏难心理。”介绍完“重阳”的意义,张惠英和同伴便开始教孩子们怎么拿剪刀,遇到不同的花纹要怎么剪。

这样的课程对于张惠英来说,已经再熟悉不过了。近几年来,她几乎每个周末都忙碌在各个剪纸义务课上,传播剪纸文化、传承剪纸艺术已经是她晚年生活中最重要的内容。

张惠英今年69岁,是在8年前第一次接触剪纸的。“2015年,晋江市老年大学开设剪纸班,我第一时间就去报名参加了。”那之前,张惠英一直在家照看孙子,直到孙子上小学后,她才有了自己的时间。“那时我就想着学点什么,看到剪纸班招生就立刻报名了。”从此,一双巧手、一把剪刀、一张红纸,张惠英剪出了大千世界,也剪出了精彩的晚年生活。

“刚学习剪纸的时候,我每天晚上都要学到很晚。”原来,剪纸并不是拿起剪刀就行,剪之前要构思、绘画,是一项集绘画、裁剪于一体的传统技艺。要做好剪纸,不仅要有扎实的功底,还要有耐心和巧劲。没有一点绘画基础的张惠英学习起剪纸就很吃力,但是凭着热爱,她从临摹开始,不断学习。课堂上老师一笔一画地教,回家后,她就看着图一遍又一遍地画,一幅简单的图案都要画上好几遍。渐渐地,她掌握了绘画的技巧,可以不再临摹,而是创作自己的图案。

2015年年底,学习了一学期的剪纸班第一次参加老年大学的成果展,张惠英和同学们的作品获得了好评,这给了她很大的信心,“获得大家的认可,我很开心,也很有成就感。”从那之后,她学习剪纸的热情就越发高涨,熟能生巧,随着时间的流逝,她的剪纸技术也越来越好。她加入晋江市剪纸协会,成为志愿者,开始到各个社区去义务教剪纸。

这些年来,张惠英教学的足迹遍布晋江,除了市区各个社区的儿童之家,新塘、金井、紫帽、龙湖、深沪等乡镇学校或者老年活动中心的课程,她都去教过。此外,她还参加晋江市举行的各类公益活动,只要有需要,她都会义不容辞地说走就走。

每周五下午,是张惠英在新塘道南小学的教学时间,“我在这个地方已经上了最少五年的课了。虽然说传统文化要从小教起,但太小的孩子坐不住,而且画画和剪这两个动作对于太小的孩子来说也不容易。”张惠英记得,在道南小学上课时,有一个一年级的学生,因为画不出剪纸的样来,躺在地上大哭了起来。“后来,我们就都从三年级的学生开始教起。现在,教过的孩子已经毕业了好几届。”

现在的张惠英,每天都过得很充实,早上6点起来就在小区打一个小时乒乓球,除了台风天,几乎每天都去。而每周二到老年大学上课、每个周末参加剪纸义务课程都是固定“节目”,“剩下的时间就在家里剪纸,做一些上课的准备。”张惠英说,每一次上课,她都要提前准备好材料,先画纸样,再去复印,然后把纸样和红纸装订在一起,便于学生们操作。“有时要准备到凌晨,活动多的时候都忙不过来。”说起为剪纸忙碌的生活,张惠英就笑得很开心,“老了,有一个爱好可以忙碌挺好的。”

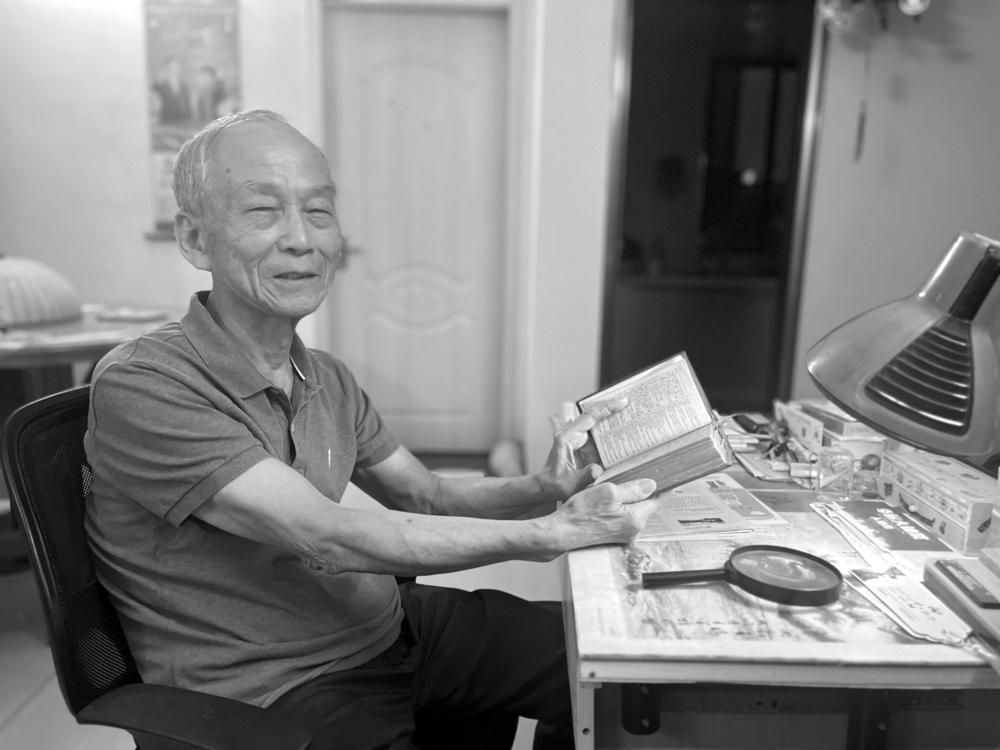

80岁蔡笃辉:诗词文化的“发烧友”

02

1944年出生的蔡笃辉今年已经80岁了,在这个颐养天年的年纪里,他依然闲不住,每天忙着学习诗词、闽南四句等传统文化。“除了上课时间,我每天中午都到小区老年活动中心去看报纸,看两个小时,再回家午休半小时,起来后就写作。”蔡笃辉的写作内容非常广泛,有散文、诗词、闽南四句等,而他最喜欢的便是诗词。

说起蔡笃辉与诗词的渊源,得从23年前说起。早在2000年的时候,蔡笃辉就有接触诗词作品了,“那个时候就只是喜欢读诗词,没想过自己也可以写。直到有一天在陈埭下乡的路上,我突然有感而发,便写下了第一首诗,那时觉得挺顺口的,直到真正开始学习诗词写作后才发现,那纯粹就是一首打油诗,和正儿八经的诗词一点也不沾边。”蔡笃辉依然记得那首诗是怎么写的,在他的笔记本里,整整齐齐地写着每首诗的写作时间。在那本陈旧的本子上,记者看到开头写着“诗词习作”,第一首《江头行》写作时间赫然写着2000年7月8日,“说起来,这是我写诗的入门,从那时到现在一晃竟然有20多年了。”

2004年退休后,蔡笃辉被单位返聘,又工作了5年。2009年,终于正式退休的他,突然不习惯闲下来的生活。“工作的时候生活很规律,每天都有得忙,突然闲下来就有点不习惯了。”于是,蔡笃辉选择到老年大学学习。2009年,蔡笃辉成为老年大学诗词班的一员,如今,他依然还在这个班上课。“常学常新,每年都能学到新的东西。”这几年来,他明显感觉到诗词班的课越上越有意思了。“以前上课没有教材,老师想教什么就教什么,课程没有连贯性。现在有教材了,老师的教学方法也多样化。”蔡笃辉在诗词班不仅学会了欣赏诗词,也学会了怎么写诗词、怎么把诗词写好,这让他很高兴,越发喜爱上课了,每周的诗词课都没有落下。

每周一至周三的早上,蔡笃辉都要搭公交车去学校上课。“我不喜欢一直在家坐着,感觉人一直坐着的话思维能力会退化。”家里离公交车站有一段不小的距离,他就当作锻炼,每天早早地出发,慢慢散步过去。一路上,他会想着课堂上学的内容,也会想着自己新写的诗句好不好,“感觉时间一下子就过去了。”

虽然年事已高,但蔡笃辉精气神很好,每次诗词班或者诗词学会组织出去采风,他总是踊跃参加。“只要是本地的采风活动,我都会参加,比如去东石、紫帽山、草庵,我都会去。”

“和爱好一致的人相处很放松。我很喜欢和同学们在一起,他们让我的眼界更开阔。”很多人不理解蔡笃辉这么高龄还要去学校上课,对于蔡笃辉来说,这却是晚年生活最精彩的部分。“我们的同学来自五湖四海,每个人都有自己的特长,大家在一起互相交流、互相学习,收获特别大。”蔡笃辉说。

学习了20多年的诗词,如今,蔡笃辉在诗词写作上有了一定成就,他成为福建省诗词学会、泉州市诗词学会的会员,他的诗词被刊登在《泉州诗词》《晋江诗词》等专业刊物上,还获得全国、省市各级的奖项。但是,80岁的他依然乐此不疲地奔走在学习诗词的道路上,“诗词让我快乐,只要还写得动,我就一直写下去。”他如是说道。