本报记者 黄海莲

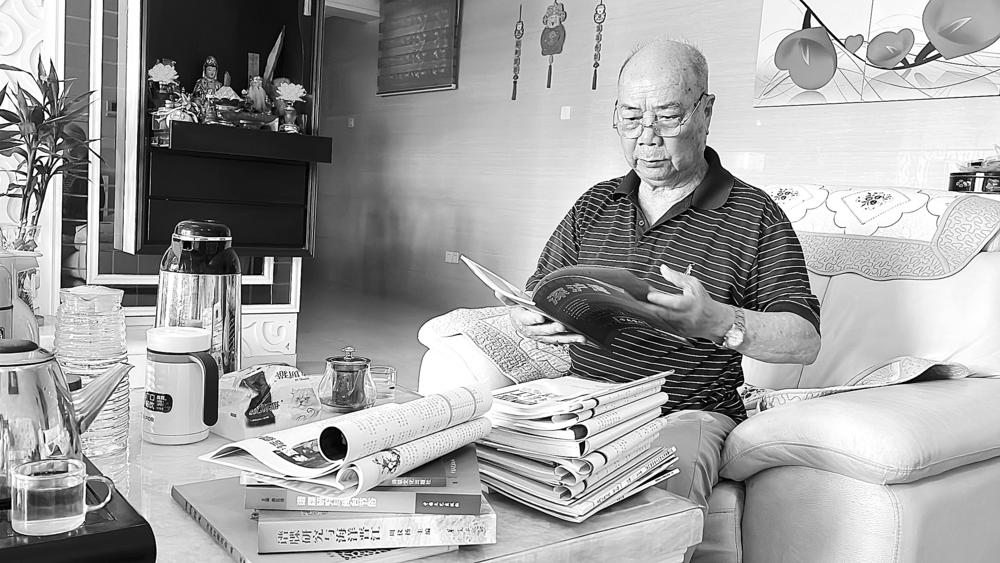

他曾是一名盐工,因为爱好传统文化,在盐场劳作之余,他开始创作文艺作品。后来,他“转型”从事民间谱牒修撰工作,致力于传播乡土文化。如今,他已82岁高龄,却仍然没有停下手中的笔,依旧书写着心中的热爱。

他就是晋江金井的王再兴。

盐工圆了文学梦

1942年,王再兴出生于晋江金井镇丙洲村。这个村曾是远近闻名的盐场,许多村民都在盐场从事相关工作。高中毕业后,王再兴也成了一名盐工,在盐场上晒盐、挑盐,一做便是20年。

王再兴从小兴趣广泛,特别爱好文学,在学校时就常常会写些小文章。参加工作后,王再兴对文学的热爱仍旧没有减少,在盐场劳作之余,他便开始创作文艺作品,这些作品陆续发表在相关报刊,让他大受鼓舞。上世纪60年代初,他加入镇里的文艺宣传队,写独幕剧,宣传乡土文化。这其中,灯谜、诗词让王再兴甚感兴趣,他尝试将文艺宣传队的宣传内容以灯谜、诗词的形式写出来。

都说兴趣是最好的老师,有了兴趣的引导,再加上王再兴自己的勤学努力,他不仅圆了文学梦,在灯谜、诗词等领域还渐渐有了成绩。后来,他不仅代表晋江参加了全国灯谜比赛,还有二十则灯谜作品入选《中国当代灯谜艺术家大辞典》。他成为晋江市诗词学会会员、金井诗联社常务理事、晋江市谱牒研究会理事。

从事民间谱牒修撰工作

上世纪五六十年代,高中毕业生在乡邻眼里就是“有文化的人”,但凡有写信读信写对联的事,人们都会找他们帮忙。

那时,人们都知道,丙洲有个盐工“很会写”,于是,常常有人找到王再兴,请他帮忙,王再兴也不推辞,能帮忙的都尽量帮忙。“写信、写对联很多,写请柬、写祭文的也很多。”王再兴说,那时,通信不像现在这样发达,人们还是通过信件和电报来沟通,特别是和海外的亲人联繫,只能通过书信。“我们叫海外来的信为‘侨批’,人们收到侨批就会请我帮忙读,然后再帮忙回信。”很长一段时间里,王再兴都在帮乡邻写侨批,渐渐了解到了很多海外乡亲想要寻根谒祖的信息。

改革开放之后,许多海外侨亲开始回来寻根谒祖,族谱的修缮也成了许多宗族的大事。因为一手好字,加上严谨的作风,许多人开始找王再兴帮忙修缮族谱。“修谱,修的是家族史,一个家族的生老嫁娶都在其中,是一件很严肃的事情。”在王再兴看来,修族谱不仅是一件有益的事,更是一件严肃的事,他决定专心于谱牒修撰工作。

上世纪80年代,王再兴从盐工转型为修谱师,专门从事民间谱牒修撰工作。以修谱为生,并非一个好职业。因为收入不稳定,更因为一本族谱的修撰过程很复杂,有时一两年就能修好,有时三年五年甚至十几年才能修好。但是因为热爱,王再兴在这一行一做就是40年。“有很多谱都是在旧谱的基础上去修订的,在这个修订过程中要不断去考证。若是碰到繁衍到国外的,考证的难度就更高了,要等他们的资料传回来才能继续修订,这个等待资料的过程是个未知数。”王再兴修的谱都是手抄本,一个错误就能使整本族谱作废,因此要等到所有考证完成,将初稿审核无误后,他才会正式去修撰正本。

“手抄本要求修谱者的字一定要过关。”为此,他勤练书法,一手字写得人人称赞,尤其是小楷书法艺术更见功力,获泉州市、晋江市多个奖项。

在从事民间谱牒修撰工作中,王再兴对谱牒文化也有了更深的认识和热爱。1997年,晋江市谱牒研究会成立,他成为晋江市谱牒研究会理事,在《晋江谱牒研究》发表多篇论文,并去金门等地传播谱牒文化。

乡土文化传播者

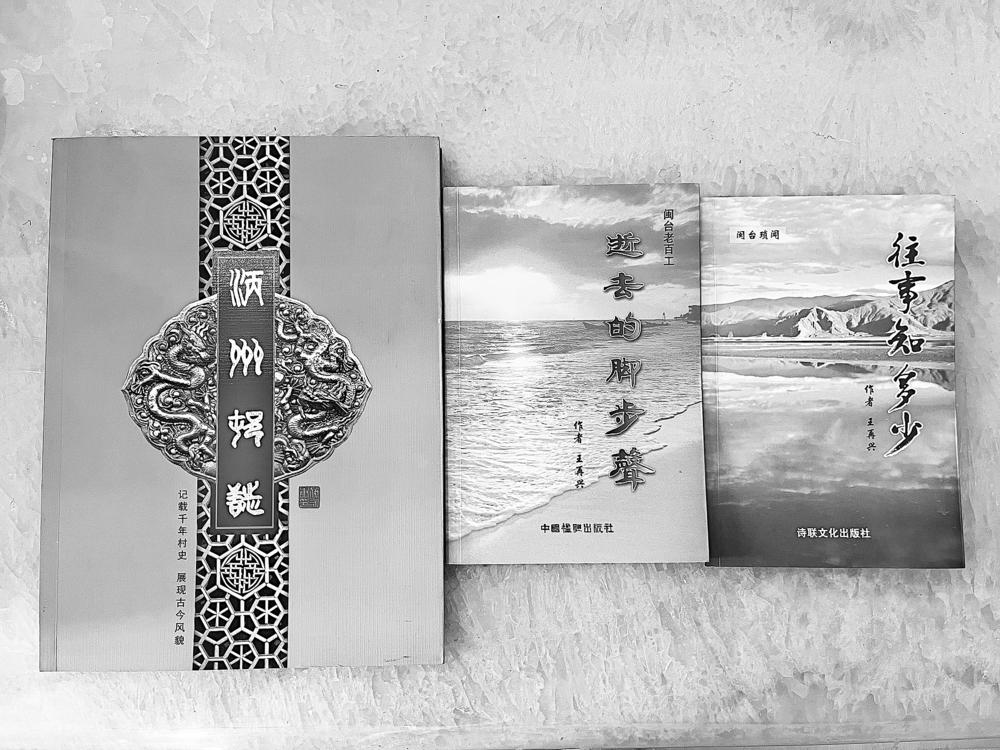

60多年来,王再兴扎根乡土,一边从事着民间谱牒修撰工作,一边致力于乡土文化的传播。他研究了一辈子的民俗文化,也写了不少文章介绍晋江的人文历史。在他出版的《逝去的脚步声》《往事知多少》这两本作品集里,记录的都是以闽台民俗为主的内容。2010年,他还主编了《丙洲村志》。

如今,82岁的王再兴仍然笔耕不辍,“经常有人来约稿,虽然身体不如从前了,但是能写还是多写一些。”王再兴说,这两年,因为身体的原因,修谱的工作他已经不做了,但是关于谱牒文化的研究,还有乡土民俗的研究,他还在继续着。