本报记者 蔡斯洵 陈巧玲 秦越 丘天

海滨邹鲁,古村新韵,见文留神。

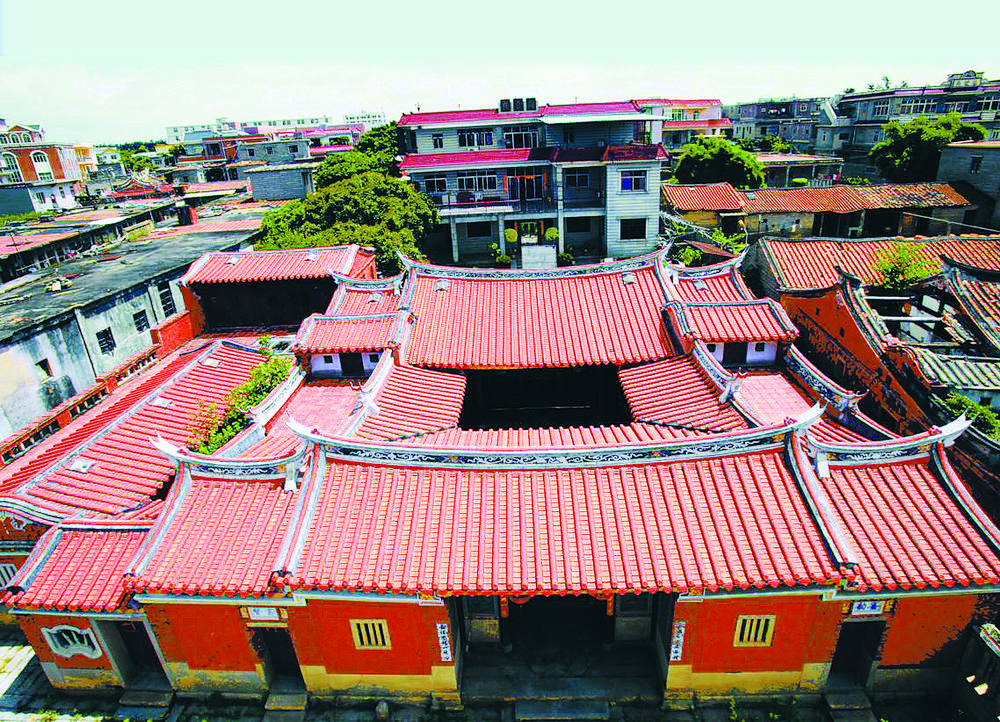

传统村落是传承中华优秀传统文化的宝贵“基因库”,也承载着人们绵长的情思乡愁。在晋江,海纳百川,多元文化兼容并蓄,形成了传统村落鲜明的人文特征。晋江传统村落集侨乡文化、海洋文化、闽南文化于一体,在建筑形态上,传统闽南红砖大厝,中西合璧的洋楼、番仔楼等各美其美、美美与共。2023年4月,晋江市获评“2023年传统村落集中连片保护利用示范县”,成为全国35个示范县之一。

近年来,晋江市深入学习贯彻习近平总书记关于传统村落保护发展的重要批示指示精神,坚守“保护发展传承中华农耕文明”初心,始终秉承“以人为本、固态保护、活态传承、业态提升”思路,突出“文、神、形、魂”四大要素,持续探索传统村落集中连片保护利用示范工作。

目前,晋江拥有中国传统村落9个,中国历史文化名镇1个,中国历史文化名村2个,省级历史文化名村1个,省级历史文化街区1个,历史建筑290栋,以及世界文化遗产点3处,各级文保单位153处,联合国教科文组织非物质文化遗产项目4项,国家级非物质文化遗产项目7项,省级非物质文化遗产项目6项。

历史传承留“文”

今年4月8日,“龙湖·福林侨史馆”开馆。

福林侨史馆所在的建筑——春晖楼,不仅是晋江市文物保护单位,也成为晋江首个镇村两级侨史馆。这座双突龟式两层洋楼,承载海外游子的思乡之情,对弘扬地方历史文化、延续传统文化产生巨大的积极作用。

福林村历史文化悠久,历史元素存量丰富,养育了一代代奋勇拼搏、情系桑梓的华侨先贤。从通安古街、绿野山房古私塾、孝端古桥、环村水系及一众古厝洋楼民居,可窥见当年福林的富庶繁华与华侨们的家国深情。

在金井镇塘东村,闽南文化和海洋文化相得益彰。“亚洲唯一”的触角沙滩,从村庄伸向大海;走进村落,这个建村800余年的渔村风景秀丽,碧海蓝天、红砖古厝。

村中除了保留有一幢幢排列有序的大屋顶、高屋脊,门路有精美砖石雕刻的明清时期的红砖古厝外,还有民国时期的番仔楼,以及新中国成立初期时修建的石构民居。

在塘东的传统村落保护工作中,除了保护古建筑本身外,守护好渔村海洋资源、发展渔业养殖也极为关键。如今,沿海沙堤与古村建筑群交相辉映,已经成为富有塘东特色的最美风景。

做足文化文章,福林村和塘东村只是一个缩影。在梧林,以“侨”为重点,建筑文化、南洋文化、闽南文化、家国文化充分展示;在围头,从传统村落改善提升出发,战地文化、渔村文化、侨台文化、海丝文化焕发渔村生机。

“站在历史文脉的高度,这些年来,晋江开展六轮传统村落基本情况调查,建立健全传统村落及历史建筑基本信息库,形成全市保护名录,并加快推进传统村落及历史建筑挂牌保护、测绘建档、保护图则制定等工作,已完成全部传统村落、历史文化名镇名村、历史文化街区及290栋历史建筑挂牌保护工作。”晋江市住建局相关工作人员介绍。

文化传承,也需要技术赋能。在晋江,按照区域、时代、文化属性等特点,传统村落的保护引入数字存储等技术,分门别类存储传统村落及历史建筑的图像影像、设计图纸及研究成果等原始资料,已完成161栋历史建筑测绘建档、保护图则制定。

除此之外,晋江还邀请建筑规划、文化民俗等领域的权威学者,对传统村落的历史沿革、文化底蕴、建筑特色等进行专项研究,形成历史层次鲜明、文化脉络清晰、乡土特点突出的专题研究成果,为传统村落集中连片保护利用提供翔实的参考。

高位规划留“神”

华侨建筑博物馆,是晋江市梧林传统村落的雅称。

走进梧林,侨批馆、朝东楼、五层厝、德鑨三间张、胸怀祖国楼等一栋栋番仔楼,在历史中述说着晋江海外华侨的赤子之心和家国情怀。

晋江市梧林传统村落是典型而完备的闽南传统村落。为科学有效保护村落历史文化资源,晋江市委托北京清华同衡规划设计研究院对传统村落进行整体规划。

“晋江市梧林传统村落规划注重传统村落整体保护及与自然环境的有机融合,进行整体提升,通过植入文化展示、文创、休闲、民宿、农业等业态,将梧林传统村落建设成为环境优美、特色突出的闽南古村落。”晋江市住建局工作人员表示。

保护历史,规划先行。

在晋江,传统村落的保护因地制宜。通过顶层设计的高位规划,晋江对传统村落连片规划保护利用实行高质量统筹。

“我们邀请同济大学城市规划设计研究院、北京清华同衡规划设计院、中国城市规划设计研究院等高水平设计团队,在尊重传统文化的前提下,结合现代设计理念对传统村落进行科学规划,持续探索通过现代技术保护传统村落、传承传统文化的可持续发展道路。”晋江市住建局工作人员介绍。

在规划的指引下,晋江根据传统村落分布“近山、邻海”特征,以文化特点为界线,划定传统村落特色区域,编制集中连片方案,规划侨乡文化、海洋文化、闽南文化三大传统村落片区,不仅有“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫起”的闽南红砖大厝,更有中西合璧的西式洋楼、浓浓南洋风味的番仔楼,构建多元文化共存交融格局。

十里不同风,百里不同俗。

如今的晋江,9个中国传统村落留神留魂、各有特色。针对个性化保护,晋江逐个编制传统村落保护发展规划,突出村落特色,划定核心保护范围、建设控制地带、制定保护措施,全面保护村落空间、街巷和建筑特色的完整性、延续性。

保护修缮留“形”

东石镇檗谷村入选中国传统村落名录,古檗山庄功不可没。

驱车驶入檗谷村,沿着环境清幽的檗庄公园往里走,就来到闻名遐迩的古檗山庄。

静谧的古檗山庄置身一片绿树中。为了保护好这个山庄,几年前,檗谷村整合周边土地,建起檗庄公园。

“如果山庄四周都建成房屋,周边的生态环境就会遭到破坏。”檗谷村党总支书记黄拥护介绍,因此,檗谷村下大决心,花了几年时间,坚持不懈推进土地整理、环境整治、公园建设。最终,不仅为村民留下了一处可休憩、可锻炼的美丽乡村公园,也保护、提升了山庄周边环境。

中国传统村落是生活生产中的遗产,又饱含着传统的生产和生活。在晋江,对于传统村落的保护,是整体保护。

统筹资源力量,晋江综合考虑历史建筑保护、传统文化传承、综合业态提升、群众休闲娱乐等因素,全力构建有形固态建筑和无形动态文化的综合展示平台。

分类施策是关键。

这些年来,按照由点及面、凸显规模和彰显特色的原则,晋江对具有历史文化保护价值的传统村落给予整村保护;对具有一定规模的传统建筑群,给予成片保护;对部分散落的传统建筑,就地进行修缮。目前,梧林传统村落、五店市历史文化街区已成为闽南文化新地标。

据了解,从2020年开始,晋江每年实施1~2个省级重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落项目。按照项目化思维,晋江循序渐进,制定每个重点传统村落三年行动计划,每年实施5栋以上传统建筑修缮及5栋以上传统建筑活化利用,并从建筑单体保护转向村庄总体提升,大力推进传统村落基础设施建设、环境整治提升,共建村庄宜居环境。在这方面,梧林传统村落已走在前面,对89栋传统建筑进行全面修缮保护,并结合古树名木、自然水利,营造建筑、古树共生共融景致。

活化利用留“魂”

作为新晋“网红”打卡点,“五一”期间,梧林迎来了不少慕名而来的人。

朝东楼内,身着娘惹装的群众来来往往;闽南风情馆中,随着阵阵锣鼓声起,布袋戏手艺人精湛演绎。看演出不过瘾,群众纷纷套上布袋木偶,学习体验木偶戏技艺,沉浸式地感受闽南非遗文化的魅力。

走进围头村,在毓秀楼感受渔村浓厚的战地文化,聆听炮战故事,传承和弘扬红色革命精神。

昔日的福建海防最前线,如今是两岸交流最前沿。从战地走来的围头,地缘、商缘、姻缘、民缘、水缘催生了“闽台五缘村”。改革开放以来,围头村与金门、澎湖等地,不仅民间经贸交流日渐密切,也成为大陆与台湾通婚最多的渔村。两年一度的“海峡两岸七夕返亲节”和两年一届的“闽台乡村旅游文化节”已成为两大涉台节庆品牌。炮台变舞台,战火变烟火,冤家变亲家,围头村成为“两岸一家亲”的真实写照,被誉为“海峡第一村”。

历史是城市的记忆。这些年来,晋江注重把传统村落保护与文化传承发展相结合,在城乡发展中融入传统文化元素,守护城市的根、文化的魂。

“这些年来,晋江以传统村落为节点,不断拓展文化传承空间。”晋江市住建局相关人员介绍,晋江充分挖掘传统村落的兴衰历程及历史建筑背后的故事,形成人文教育、爱国主义教育和国防教育的鲜活素材,使传统村落、古厝古建筑成为重要的传统文化、华侨文化、爱国主义等教育基地,围头战地文化渔村、梧林村侨批馆、福林村侨史馆等文化空间相继投入使用。

在传统村落保护提升中,晋江留足非遗文化展示的场所,常态化开展南音、高甲戏、刣狮表演及民俗文化活动展演,在传统节假日集中推出闽南传统文化展示、传统民俗沉浸式体验活动,并依托网络、公众号等平台广泛宣传,成功推出一批“网红”打卡地,梧林村、围头村已经逐步形成区域文化品牌。

在确保传统建筑价值和保证安全的前提下,晋江对传统村落的历史建筑、传统建筑进行活态利用,引进非遗、文化行馆等文创平台,以及特色餐饮、民宿等业态,并同步推出相关特色文创产品、艺文课程及伴手礼,有效满足群众对优质文化服务、传统文化体验、特色文化展示等方面的需求,初步构建“文化推动业态发展、业态带动文化繁荣”的良性互动发展格局。

晋江市住建局局长陈荣松表示,未来,在传统村落集中连片保护利用中,晋江市将以国家级示范为契机,坚持“保护为先、利用为基、传承为本”原则,加强传统村落和乡村特色风貌保护,以不同历史人文特色为主线,形成3个融合保护利用与文化传承的传统村落集群,落实6方面31项项目清单,并探索可复制可推广的保护利用模式,全力打造历史人文活态利用示范市、传统村落集中连片保护利用的“晋江经验”先行区。