本报记者 蔡明宣 陈巧玲

近日,2022泉州市工业(产业)园区标准化建设第一季度拉练活动评档晾晒结果出炉,晋江市“好”榜有名。园区助力制造业高质量发展的底色进一步彰显。

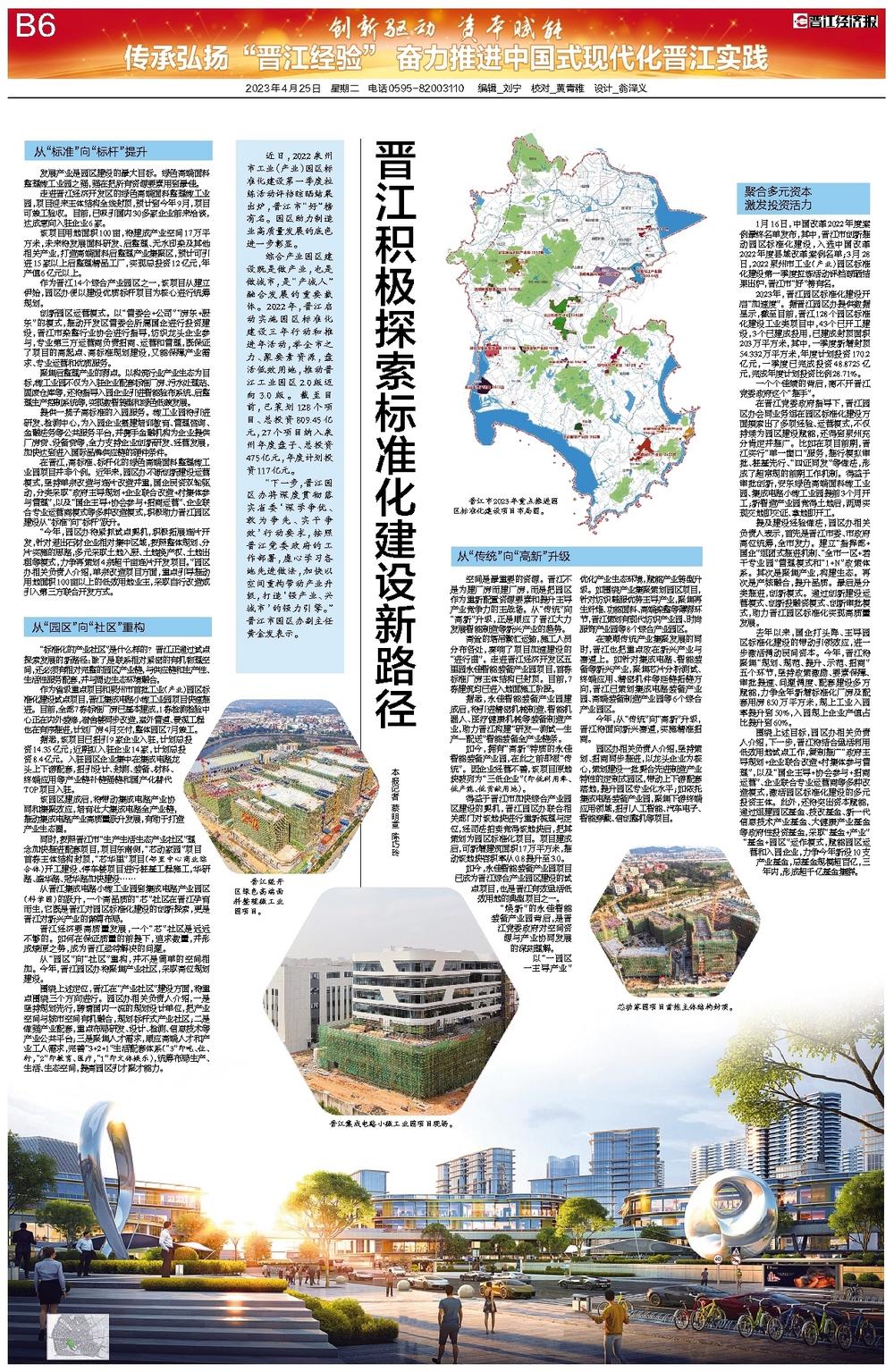

综合产业园区建设既是做产业,也是做城市,是“产城人”融合发展的重要载体。2022年,晋江启动实施园区标准化建设三年行动和推进年活动,举全市之力、聚要素资源,盘活低效用地,推动晋江工业园区2.0版迈向3.0版。截至目前,已策划128个项目、总投资809.45亿元,27个项目纳入泉州年度盘子、总投资475亿元,年度计划投资117亿元。

“下一步,晋江园区办将深度贯彻落实省委‘深学争优、敢为争先、实干争效’行动要求,按照晋江党委政府的工作部署,虚心学习各地先进做法,加快以空间重构带动产业升级,打造‘强产业、兴城市’的强力引擎。”晋江市园区办副主任黄金发表示。

从“标准”向“标杆”提升

发展产业是园区建设的最大目标。绿色高端面料整理微工业园之强,强在把所有资源要素用到最佳。

走进晋江经济开发区的绿色高端面料整理微工业园,项目迎来主体结构全线封顶,预计到今年9月,项目可竣工验收。目前,已吸引国内30多家企业前来洽谈,达成意向入驻企业6家。

该项目用地面积100亩,将建成产业空间17万平方米,未来将发展面料研发、后整理、无水印染及其他相关产业,打造高端面料后整理产业集聚区,预计可引进15家以上后整理精品工厂,实现总投资12亿元,年产值6亿元以上。

作为晋江14个综合产业园区之一,该项目从建立伊始,园区办便以建设优质标杆项目为核心进行统筹规划。

创新园区运营模式。以“管委会+公司”“房东+股东”的模式,推动开发区管委会所属国企进行投资建设,晋江市染整行业协会进行指导,纺织龙头企业参与,专业第三方运营商负责招商、运营和管理,既保证了项目的高起点、高标准规划建设,又能保障产业需求、专业运营和优质服务。

聚焦后整理产业的弱点。以构筑行业产业生态为目标,微工业园不仅为入驻企业配套标准厂房、污水处理站、固废仓库等,还将指导入园企业引进智能验布系统、后整理生产控制系统等,实现数智转型和绿色低碳发展。

提供一揽子高标准的入园服务。微工业园将引进研发、检测中心,为入园企业搭建培训教育、管理咨询、金融法务等公共服务平台,并携手金融机构为企业提供厂房贷、设备贷等,全力支持企业创新研发、经营发展,加快达到进入国际品牌供应链的硬件条件。

在晋江,高标准、标杆化的绿色高端面料整理微工业园项目并非个例。近年来,园区办不断创新建设运营模式,坚持单宗改造与连片改造并重,国企民资双轮驱动,分类采取“政府主导规划+企业联合改造+村集体参与管理”,以及“国企主导+协会参与+招商运营”、企业联合专业运营商模式等多种改造模式,积极助力晋江园区建设从“标准”向“标杆”跃升。

“今年,园区办将紧抓试点契机,积极拓展连片开发,针对退出石材企业相对集中区域,按照整体规划、分片实施的思路,多元采取土地入股、土地换产权、土地出租等模式,力争再策划4宗超千亩连片开发项目。”园区办相关负责人介绍,单宗改造项目方面,重点引导推动用地面积100亩以上的低效用地业主,采取自行改造或引入第三方联合开发方式。

从“园区”向“社区”重构

“标准化的产业社区”是什么样的?晋江正通过试点探索发展的新路径:除了是联系相对紧密的有机物理空间,还必须有相对完整的园区产业链,与供应链和生产性、生活性服务配套,并与周边生态环境融合。

作为省级重点项目和泉州市首批工业(产业)园区标准化建设试点项目,晋江集成电路小微工业园项目快速推进。目前,全部7栋标准厂房已基本建成,1栋检测检验中心正在内外装修,宿舍楼同步改造,室外管道、景观工程也在有序推进,计划厂房4月交付,整体园区7月竣工。

据悉,该项目已招引9家企业入驻,计划总投资14.35亿元;近期拟入驻企业14家,计划总投资8.4亿元。入驻园区企业集中在集成电路龙头上下游配套,招引设计、封测、装备、材料、终端应用等产业链补链强链和国产化替代TOP项目入驻。

该园区建成后,将带动集成电路产业协同和集聚效应,培育壮大集成电路全产业链,推动集成电路产业高质量跃升发展,有助于打造产业生态圈。

同时,按照晋江市“生产生活生态产业社区”理念加快推进配套项目,项目东南侧,“芯动家园”项目首栋主体结构封顶,“芯华里”项目(邻里中心商业综合体)开工建设、停车楼项目进行桩基工程施工,华研路、盛华路、冠华路加快建设……

从晋江集成电路小微工业园到集成电路产业园区(科学园)的跃升,一个高品质的“芯”社区在晋江孕育而生,它既是晋江对园区标准化建设的创新探索,更是晋江对新兴产业的谋篇布局。

晋江经济要高质量发展,一个“芯”社区是远远不够的。如何在保证质量的前提下,追求数量,并形成燎原之势,成为晋江亟待解决的问题。

从“园区”向“社区”重构,并不是简单的空间相加。今年,晋江园区办将聚焦产业社区,采取高位规划建设。

围绕上述定位,晋江在“产业社区”建设方面,将重点围绕三个方向进行。园区办相关负责人介绍,一是坚持规划先行,聘请国内一流的规划设计单位,把产业空间与城市空间有机融合,规划标杆式产业社区;二是做强产业配套,重点布局研发、设计、检测、信息技术等产业公共平台;三是聚焦人才需求,顺应高端人才和产业工人需求,完善“3+2+1”生活配套体系(“3”即吃、住、行,“2”即教育、医疗,“1”即文体娱乐),统筹布局生产、生活、生态空间,提高园区引才聚才能力。

从“传统”向“高新”升级

空间是最重要的资源。晋江不是为建厂房而建厂房,而是把园区作为重新配置资源要素和提升主导产业竞争力的主战场。从“传统”向“高新”升级,正是顺应了晋江大力发展智能制造等新兴产业的趋势。

高耸的塔吊繁忙运输,施工人员分布各处,奏响了项目加速建设的“进行曲”。走进晋江经济开发区五里园永佳智能装备产业园项目,首栋标准厂房主体结构已封顶。目前,7栋建筑均已进入地面施工阶段。

据悉,永佳智能装备产业园建成后,将引进精密机械制造、智能机器人、医疗健康机械等装备制造产业,助力晋江构建“研发—测试—生产—配送”智能装备全产业链条。

如今,拥有“高新”特质的永佳智能装备产业园,在此之前却很“传统”。因企业经营不善,该项目原地块被列为“三低企业”(即低利用率、低产能、低贡献用地)。

得益于晋江市加快综合产业园区建设的契机,晋江园区办联合相关部门对该地块进行重新梳理与定位,经司法拍卖竞得该地块后,把其策划为园区标准化项目。项目建成后,可新增建筑面积17万平方米,推动该地块容积率从0.8提升至3.0。

如今,永佳智能装备产业园项目已成为晋江综合产业园区建设的试点项目,也是晋江有效盘活低效用地的典型项目之一。

“焕新”的永佳智能装备产业园背后,是晋江党委政府对空间资源与产业协同发展的深刻理解。

以“一园区一主导产业”优化产业生态环境,赋能产业转型升级。如围绕产业集聚策划园区项目,针对纺织鞋服优势主导产业,聚焦再生纤维、功能面料、高端染整等薄弱环节,晋江策划有现代纺织产业园、时尚服饰产业园等8个综合产业园区。

在兼顾传统产业集聚发展的同时,晋江也把重点放在新兴产业与赛道上。如针对集成电路、智能装备等新兴产业,聚焦芯片分析测试、终端应用、精密机件等延链拓链方向,晋江已策划集成电路装备产业园、高端装备制造产业园等6个综合产业园区。

今年,从“传统”向“高新”升级,晋江将面向新兴赛道,实施精准招商。

园区办相关负责人介绍,坚持策划、招商同步推进,以龙头企业为核心,策划建设一批契合先进制造产业特性的定制式园区,带动上下游配套落地,提升园区专业化水平;如依托集成电路装备产业园,聚焦下游终端应用领域,招引人工智能、汽车电子、智能穿戴、信创整机等项目。

聚合多元资本 激发投资活力

1月16日,中国改革2022年度案例最终名单发布,其中,晋江市创新推动园区标准化建设,入选中国改革2022年度县域改革案例名单;3月28日,2022泉州市工业(产业)园区标准化建设第一季度拉练活动评档晾晒结果出炉,晋江市“好”榜有名。

2023年,晋江园区标准化建设开启“加速度”。据晋江园区办提供数据显示,截至目前,晋江128个园区标准化建设工业类项目中,43个已开工建设,3个已建成投用,已建成封顶面积203万平方米,其中,一季度新增封顶54.332万平方米,年度计划投资170.2亿元,一季度已完成投资48.8725亿元,完成年度计划投资比例28.71%。

一个个佳绩的背后,离不开晋江党委政府这个“推手”。

在晋江党委政府指导下,晋江园区办会同业务组在园区标准化建设方面摸索出了多项经验、运营模式,不仅持续为园区建设赋能,还得到泉州充分肯定并推广。比如在项目前期,晋江实行“单一窗口”服务,推行模拟审批、桩基先行、“四证同发”等做法,形成了超常规的前期工作机制。得益于审批创新,安东绿色高端面料微工业园、集成电路小微工业园提前3个月开工;新智造产业园竞得土地后,两周实现交地即交证、拿地即开工。

提及建设经验做法,园区办相关负责人表示,首先是晋江市委、市政府高位统筹,全市发力。建立“指挥部+国企”组团式推进机制、“全市一区+若干专业园”管理模式和“1+N”政策体系。其次是聚焦产业,构建生态。再次是产城融合,提升品质。最后是分类推进,创新模式。通过创新建设运营模式、创新投融资模式、创新审批模式,助力晋江园区标准化实现高质量发展。

去年以来,国企打头阵、主导园区标准化建设的带动引领效应,进一步激活调动民间资本。今年,晋江将聚焦“规划、规范、提升、示范、招商”五个环节,坚持政策激励、要素保障、审批提速、问题调度、配套建设多方赋能,力争全年新增标准化厂房及配套用房850万平方米,规上工业入园率提升到50%,入园规上企业产值占比提升到60%。

围绕上述目标,园区办相关负责人介绍,下一步,晋江将结合盘活利用低效用地试点工作,复制推广“政府主导规划+企业联合改造+村集体参与管理”,以及“国企主导+协会参与+招商运营”、企业联合专业运营商等多种改造模式,激活园区标准化建设的多元投资主体。此外,还将突出资本赋能,通过组建园区基金、技改基金、新一代信息技术产业基金、大健康产业基金等政府性投资基金,采取“基金+产业”“基金+园区”运作模式,赋能园区运营和入园企业,力争今年新设10支产业基金,总基金规模超百亿,三年内,形成超千亿基金集群。