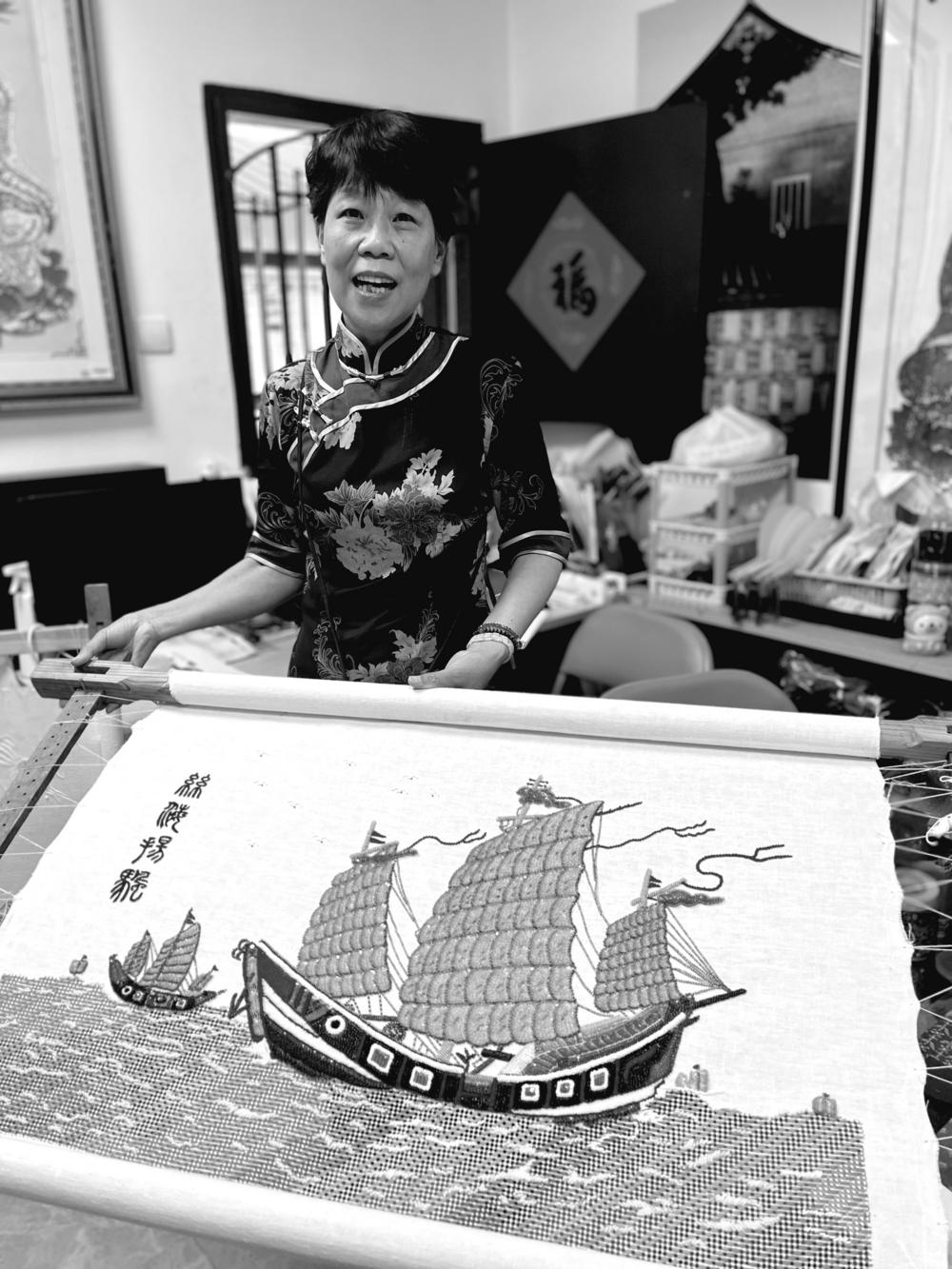

闽南的冬天,阳光很是热烈,光线斜照进泉州西街孝感巷30号泉州珠绣陈克忍非遗传习中心,照在绣架前一位穿着古朴绣衣的绣娘身上。此人正是第七批福建省非物质文化遗产泉州珠绣制作技艺传承人、晋江深沪人陈克忍。绣架前的陈克忍神情沉静,专注于绣架上的作品,手指上下翻飞,一针一线娴熟迅速。再看落针处,针脚细密,严谨细致,顷刻间,便有栩栩如生的图案落在绣布上。

这是陈克忍的日常,一有空,她就坐下来刺绣,有时是绣作品,有时是帮学员修补,总之手里的针总是放不下来。在她的身侧,一幅《丝路扬帆》的珠绣已然完成,这是泉州申遗成功一周年时,她花了近两个月时间完成的,“因为白天还有传习课程,所以只能抓住空余时间做,晚上要做到很晚,算下来,一天十几个小时都拿着针。”

3岁会绕线团,4岁就会帮奶奶穿针引线,5岁跟随奶奶学绣技,14岁学得一手好女红,23岁传承珠绣技艺……一人、一针、一线、一珠,转眼50多年过去,陈克忍仍手握绣针,坚守在绣架前。2016年,她被评为非物质文化遗产项目泉州珠绣技艺代表性传承人,2022年1月,被评为省级非物质文化遗产传承人。

5岁拿起绣针 从此爱上刺绣

陈克忍和刺绣结缘,离不开她的阿嬷林乌等。林乌等是出生在石狮永宁的大家闺秀,靠着一手精湛的绣功在当时的小镇颇有名气。嫁到深沪后,阿嬷靠着手艺做着裁衣的活补贴家用。年幼丧母的陈克忍,自小由阿嬷带大,耳濡目染了阿嬷的绣工,加上自己极高的天分和对珠绣的喜爱,她从5岁开始就拿起针线有模有样地学了起来。

有一天,陈克忍向阿嬷提出,想给自己的衣服绣上花。阿嬷鼓励她,想绣什么就去绣。那天,小小年纪的陈克忍来到深沪海边,看到夕阳下的海面上有一位老爷爷正在划船,画面美极了。这个场景深深吸引了陈克忍,于是她把这幅美丽的落日图画绣在了衣服上。当她穿着绣好的衣服走出来时,人们都忍不住竖起了大拇指夸赞她。

从那以后,陈克忍便跟着阿嬷,开始了裁衣的工作。她和阿嬷一起做嫁衣、裁寿衣,在艰苦的年代里赚钱贴补家用。9岁那一年,阿嬷的腿脚越来越不利索,眼睛也看不清楚了,有一个番客婶来找阿嬷裁衣服,阿嬷说我的孙女可以代劳,大家起初并不相信,但亲眼看到她一剪刀下去就裁出一件衣服,都赞叹不已。

裁衣时,小小个头的陈克忍够不到八仙桌,就拿着椅子垫脚,但这并不妨碍她一刀一件的裁衣速度。可是,陈克忍最爱的却不是裁衣,而是绣花。“当时我最开心的是裁新娘服,因为新娘服的领子、袖口上都会绣一些花纹,我就会抢着做。”

14岁那年,陈克忍以招聘考试第一名的成绩进入深沪抽纱厂,成为一名绣工。当时正值中外合资企业来到泉州,珠绣技艺得到了发展的平台,陈克忍和女工同伴一起在毛衣上绣上精美的珠绣花样,产品远销五十几个国家。

又过了三年,17岁的陈克忍由泉州的外婆带领,以第一名的成绩应聘进泉州工艺美术公司上班,负责绣样品。“我人生的每一步都和刺绣联系在一起。”1985年,陈克忍嫁到大寺后苏家。“1989年,我承包了很多外贸订单,雇人帮忙,家里挤,就租用泉州四中的教室作为加工场所,1994年搬回翻建好的新家生产。”业务太火爆,陈克忍的爱人、儿子、儿媳和孙子都学会了刺绣。那时,泉州一些针织厂接到订单,也来找陈克忍帮忙画图、设计款式、花样配色,班组长按照陈克忍的打版样品教工人生产。高峰时期,泉州有200名绣娘与她一起做手工,订单有傀儡戏服、布袋戏服等,也有英国、德国的餐桌、会议桌用的桌裙,还有毛衣刺绣。

除了珠绣,陈克忍还擅长金苍秀、抽纱绣、白绣等多种绣法技艺。她的作品丰富多变,手法细腻严谨,作品受到海内外客商好评。

成为传承人 创新发展珠绣

随着时代的发展,机器加工逐渐代替了传统的手工绣花,手工珠绣慢慢丧失了竞争力,生意也寡淡了不少。于是陈克忍把自己的技术和作品一起搬到了西街,开了一间店铺来售卖自己的珠绣作品。店铺的名字叫“阿嬷绣品”,也是为了纪念阿嬷教给她的东西。这家位于西街的“阿嬷绣品”渐渐吸引了不少外地游客,闽南珠绣的美丽与神奇也因此被传播得更广。

“闽南珠绣技艺是在金苍绣的技法基础上发展而来的,用并列、垒砌等方法堆叠出珠光宝气的华美,传承至今已有百余年。它吸收了中国传统刺绣的优点及表现手法,十分讲究。最早的珠绣是由珍珠、宝石、贝壳等制作而成,后发展为运用颜色多样的现代珠子及亮片替代而成。珠绣具有宝石般的亮丽光泽,和立体浮雕一样有栩栩如生的效果。”说起珠绣,不善言辞的陈克忍便变得滔滔不绝,“珠绣技艺需要用到金苍绣的针法技艺基础,但难度比金苍绣大;就平绣而言,珠绣一针上来要打3颗珠子,对目测能力、绣工要求更高。”陈克忍说,珠绣所使用的珠子和珠片门类各异、色彩众多,其库存有数百种珠子,均是从东南亚等地采购。

“多年前,我阿嬷的父亲到菲律宾做买卖,一次从菲律宾带回绣有珠片的拖鞋,奖励给做事利索的女佣;阿嬷看着珠光闪闪的鞋子十分喜欢,便将珠片拆下绣在自己鞋子上,没想到竟然‘流行’了起来。”陈克忍说,早年的珠绣常用以点缀衣服、鞋子等,或制作宗教民俗用品。

虽然不识字,但陈克忍仍意识到用创新的方法去传承传统技艺的重要性。“随着时代发展,如何让市场接受传统的珠绣,如何让年轻人喜欢?”这是陈克忍一直在思考的问题,既要保留传统的部分,又要进行创新,让传统技艺随着时代发展而更新,使它更符合现代生活、审美、舒适的需求。为此,陈克忍不断开发和创新。这些年,绣品经过陈克忍的大胆创新后,更显得晶莹华丽、层次清晰。如今,她绣出了“喜”字系列、“寿”字系列、“神龙”型系列,以及桌裙、彩幛、观音、关公等人物系列;还有花、鸟、鱼等系列绣品。

不久前,陈克忍和“革局造物”合作,将珠绣绣在了皮革上面,做出了精美的钥匙小皮包,颇受年轻人喜爱。除此之外,陈克忍也尝试将珠绣绣在西装、围巾、旗袍、挂饰等日常服饰上,让传统技艺出现在日常物件中,更易于被看见、被接受。

义务传承 开设传习课程

近几年,陈克忍经常受邀到幼儿园、大学给学生讲泉州的金苍绣、珠绣,同时也在手工体验课上教小朋友珠绣。“我相信5岁的孩子是可以学会刺绣的,我自己就是5岁学会的。”抱着这样的信念,她开始到幼儿园授课。在她经常授课的泉州一家幼儿园里,有一个才5岁的孩子,能绣出麒麟,颇有陈克忍年幼时的样子,也有不少小孩在5分钟内就绣出一幅简单的作品,这让陈克忍觉得自己的珠绣技艺后继有人,心里备感安慰。

2016年,陈克忍被评为非物质文化遗产项目泉州珠绣技艺代表性传承人,开元社区为她提供场所,办起了泉州珠绣传习中心,成了闽江学院大学生社会实践基地、开元社区新时代文明实践站、鲤城区亲子文创手作沙龙服务点。每个周末,泉州西街孝感巷30号泉州珠绣陈克忍非遗传习中心里总是非常热闹。在学习开始前,陈克忍总是先认真细致地为他们讲授刺绣多种不同的针法,向他们展示包包、木偶服等成品,“刺绣可以运用多变的针法来表现一幅作品”。在学习过程中,陈克忍慢慢地演示多种刺绣针法,每教一种刺绣针法,她都会画出示意图,并示范给学生们看。

陈克忍的学生,有小到5岁的幼儿园小朋友,也有大到50多岁的阿公阿嬷。有国内慕名而来的,也有远从印尼来的。11月6日,传习中心来了一位与众不同的学员,这是一位来自南非的刺绣爱好者,对陈克忍的技艺大为惊叹,悉心向她求教。虽然语言不通,但陈克忍还是很认真地指导他。

“只要有人想学、肯学,我都愿意教。”陈克忍期盼“阿嬷手艺”能世代传承。“我经常会做梦,梦到海水把刺绣作品都淹没卷走,我拼命地去捞,想多救一些回来。”有一年,一个学生到英国留学,在当地看到一幅白绣作品拍下来发给陈克忍看,问她会不会这样的技艺,当时陈克忍很难过,“这是当年我们出口到日本,日本再贴牌卖出去的,可是却没有人知道,我们的后代还以为是别的国家的手艺,这让我太心痛了。”这些年,陈克忍开始招收传承学徒,“现在有固定的学徒10多个,虽然他们传承得很好,但还不够,我希望有更多人知道泉州的刺绣。”因此,陈克忍还到各类机关、院校,开设交流课程,将自己的毕生所学倾囊相授。在闽江学院,陈克忍的一堂课就来了400多个学生,她和她的助手一个一个仔细地教导过去,并没有因为人多而随意对待。

如今,59岁的陈克忍不仅坚守在绣架前,更坚守在传承传统珠绣技艺的道路上。