本报记者 吴清华

中秋节的前一天,在晋江市东石镇郭岑村一幢民房前,一捆一捆的半成品衣物堆满了房前的水泥地和房内一楼的所有空间。一个敏捷有力的身影正将这一捆捆衣物规整到一起,将密不通人的空间整理出一处可以让人通行的区域。你不会想到的是,这个黝黑精干的劳动者已有71岁,而他,不仅是一位有着30多年修族谱经验的修谱师,更是晋江市非物质文化遗产代表性项目南音代表性传承人,和南音结缘近60年。多年来,他不仅传承着南音文化,更守护着数件百年南音乐器。他,就是杨前途。

“家里人做手工活,货品都堆在这里,乱得很。”杨前途一边整理着货品,一边和记者说道。经过半个多小时的规整,一楼才显现出原有的样子:近百平方米的空间里,左边是堆成山的半成品衣物,左前方是楼梯和厨房,右边则是泡茶区。而在稍显杂乱的泡茶区里,最引人注目的是靠墙柜子里的数把南音乐器和一架子的曲谱。

“这些都是平时弹奏的乐器,大家用来玩的。”杨前途随手拿下一把二弦就拉开了。这个泡茶区每到晚上都非常热闹,村里爱好南音的老老少少都会来到这里,学乐器的、学唱曲的,十几号人把小小的空间挤得满满当当,挤不下了就搬把椅子坐到外面。在这个简陋的空间里,每日南音袅袅。那情那景不禁让人想起《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。”

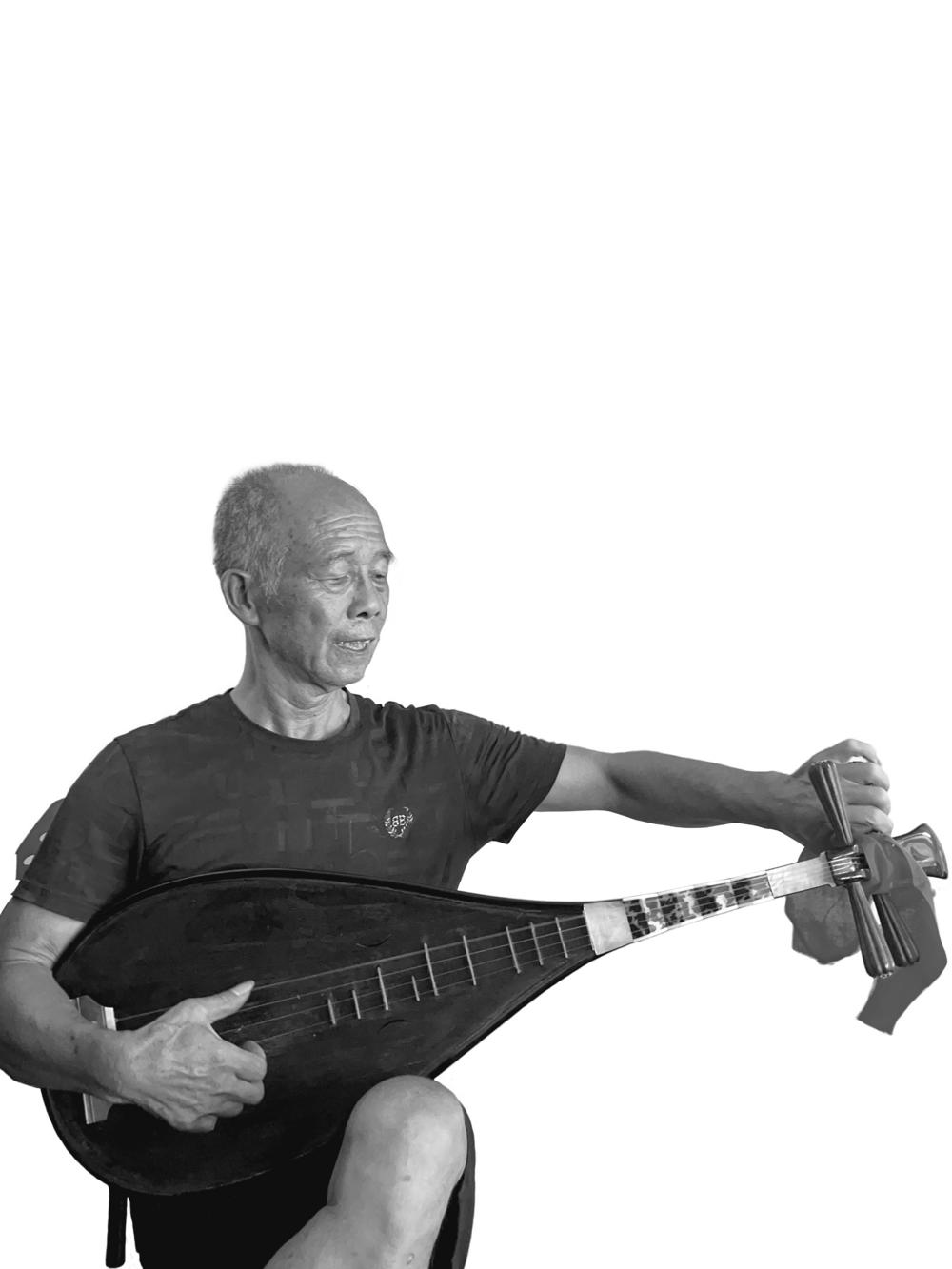

杨前途从13岁起就开始跟随南音名师杨经济学习南音,至今50余年。当年,他从琵琶学起,如今,却是样样南音乐器都会:二弦、三弦、嗳仔、洞箫……甚至吟唱都不在话下。也因此,慕名来找他学习南音的人很多。

杨前途并非专业的南音从业者,学习南音奏唱都是忙里偷闲进行。“初一年就辍学了,那个年代,讨生活都很难。”离开学校杨前途做过农活、做过建筑工人,后来跟着丈人学习传统纸扎,并以此为生。“纸扎活经常都是比较赶的,有时碰到交货和演出撞在一起,就先赶去演出,然后回来通宵达旦地做纸扎,一两天没睡觉是常有的。”杨前途说,谁让自己喜欢南音呢。再后来,因为机缘巧合,杨前途走上了修族谱的路,“平时在师傅家抄曲子的时候,师傅的父亲看我字还不错,就让我帮忙修谱,一来二去,就这样走上了这条路。”三十多年来,杨前途成了专业的修谱师,修的族谱遍布晋江,甚至南安等地。“无论是做纸扎,还是修谱,南音一直都陪着我。”在业余时间,杨前途不仅玩南音,还“玩”成了“名师”级别,带出了许多的学生。而寻访到家里的,不仅有来学南音的,还有来观赏百年南音乐器的。

守护历史的见证

杨前途从楼上拿下来数件乐器及一个木箱。木箱里放着一把百年凉伞,还有许多的手稿。“这些都是从师傅的爷爷手中传下来的,这把凉伞是宣统元年的,有100多年了。”杨前途小心翼翼地打开包裹着凉伞的袋子,将凉伞打开展示给记者看。凉伞的上面部分是棉布,下面是丝绸,已经残旧不堪,但还能看出凉伞完整的样子。凉伞上两条绸带上分别绣着“宣统元年己酉”“十都沧岑乡诸同仁公置”,大意是这把凉伞是宣统元年(1909年)农历己酉年,十都沧岑乡的乡民一起出钱做的。

在南音奏唱中,不仅要乐人和乐器,还需要许多器具辅助,其中就包括凉伞。为什么南音演奏时一定要使用凉伞呢?相传,清朝康熙皇帝喜好音乐,他询问当朝吏部尚书、文渊阁大学士李光地,家乡有好听的音乐吗?李光地推荐了南音。康熙听了很感兴趣,恩准李光地挑选南音人入京。五位南音妙手的演奏,让康熙皇帝龙颜大悦。皇帝特别赐封他们为“御前清客”,并赐曲柄黄凉伞。从此之后,南音人在表演时,台上总是撑着一把凉伞。凉伞也成了南音演奏的标志物之一。

杨前途的这把凉伞来自于沧岑雅南轩。沧岑是郭岑村的雅称,沧岑雅南轩南音馆自第一代杨文香开始,至今已经有100多年的历史。杨前途的师傅杨经济是沧岑雅南轩的第四代传人,而第五代传人杨前途收藏的这些老物件都是第二代传人杨人和(号植生)保留下来的。“除了这把凉伞,还有许多人和师留下的手稿、乐器,我都好好珍藏着。”

杨前途拿出珍藏的两把拍板。南音拍板是中国特有的传统打击乐器,在我国其他传统音乐中已经难寻踪迹,目前仅有南音还延续着汉相和歌“丝竹更相和、执节者歌”的音乐传统。“你看这一把的章很有意思,章上的字分开看是‘人和’,合起来又是‘拍’字,这是把人和师的名字镶嵌在其中了。另一把比较沉,因为材质很不一样。”杨前途拿起一把写着“铁绰”,落款“植生”的拍板递给记者,果然比起前一把更加沉甸甸。“这个拍板是用华侨带回来的扁担做的。以前的扁担是用木头做的,人和师看到这个木头认为拿来做拍板,声音会很好,就找他买。那位华侨说你需要就拿去。”就这样,这副漂洋过海的扁担变成了南音拍板,被一代一代珍藏了下来。

收藏这些南音老物件并不容易,一是当年流落各处不好找,二是不好保存。这其中,有一把琵琶让杨前途费尽了心血。当年,杨前途的师傅杨经济离世后,根据民俗,许多物件被后人烧了。这把琵琶便是被人从火中抢救出来交给杨前途的。这把琵琶上原名“雁门秋”,当时,琵琶已经烧得只剩下主体架骨,在修复过程中,发现内侧写着“1927年”,人们才知道这把“雁门秋”制作的时间。后来,经过修复,杨前途没有保留“雁门秋”的名字,而是把这把琵琶改名为“雅南”,作为沧岑雅南轩的传承。

如今,杨前途把这些南音老乐器和老物件视为珍宝,轻易不拿出来示人。在他心中,这不仅是沧岑雅南轩的历史,更是南音传承的见证。偶尔,有重要的演出,杨前途也会把“雅南”琵琶拿出来演奏,“用它演奏,是一种致敬,也是一种传承吧。”