本报记者 许洋洋 陈巧玲 文图

幸福是什么,每个人的答案应该都差不多——学有所教,病有所医,业有所成,家有所安。

2012年底,晋江提出了要“集中人力、财力每年帮扶一批困难家庭脱贫解困”的设想——即每年由晋江市财政专项核拨2000万~3000万元,重点帮扶200~300个家庭脱贫解困。民政部门在广泛调研的基础上,及时研究提出了帮就业、帮就医、帮就学、帮安居和扶贫困、扶老幼、扶伤残、扶志气等为主要内容的特困家庭“四帮四扶”工程,并纳入为民办实事项目,为特困家庭带来实实在在的帮助,托起他们勇敢追求幸福生活的底气。

帮扶主体从“四位一体”升级为“六位一体”、引入社工服务机构提供服务、不断拓宽帮扶面……如何精准施策,为特困家庭兜住底、兜准底、兜好底?10年来,在“四帮四扶”工程中强化机制创新做法,不断探索精准扶贫路径,这是晋江给出的答案。

01

精准识别 不落一户

四帮四扶,即每年从低保家庭中重点挑选两三百户特困家庭,并根据其实际情况量身定制帮扶方案,因户施策,一户一策,以帮就业、帮就医、帮就学、帮安居和扶贫困、扶老幼、扶伤残、扶志气为主要内容,通过建立市、镇、村、部门、企业、社会组织“六位一体”挂钩帮扶体系,集中力量帮助特困家庭脱贫解困。

为了确保“对象准”,晋江于2016年开始借助“互联网+”,成立救助申请家庭经济状况核对中心,建立健全社会救助联席会议制度,依托福建省救助申请家庭经济状况核对平台,充分利用大数据等信息手段,及时掌握救助对象家庭状况信息,一改过去单纯依靠入户核查、邻里访问、信函索证的核查方法。

“通过平台,我们就能够清楚知道对象家庭经济状况信息,同时针对存在的疑点问题,组织人员逐户逐人地开展入户调查、情况甄别,确保获得准确完整的家庭信息。”晋江市民政局相关负责人说。

经过村“荐”、镇“选”的程序后,还需要市“定”。

今年,晋江共确定166户对象为特困家庭“四帮四扶”工程重点帮扶家庭。早在2021年10月,晋江就启动了2022年特困家庭“四帮四扶”工程重点帮扶家庭摸底工作。为了确保入户核实工作顺利开展,晋江组织召开相关工作部署会,抽调晋江市有关单位负责人和工作人员,组成多个工作组,分别前往各个镇街对全市拟重点帮扶对象进行入户核实。

“我们主要针对帮扶对象的收入、就业,对象子女就学,还有居住等方面的情况,入户核查他的实际情况。入户核实完后,各个小组还需针对入户情况展开路演讨论,并初步确定帮扶名单。”晋江市民政局相关负责人介绍,名单确定后,他们还需在报纸上进行公示,在接受社会各界的监督后,最终确定重点帮扶家庭名单。

一直以来,晋江持续深化、落实特困家庭“四帮四扶”工作,认真实地调查,秉持“公平、公正、公开”原则,筛选符合条件的特困家庭“四帮四扶”工程帮扶对象。同时,不断拓宽帮扶面,相继把建档立卡贫困户、低保边缘户、支出型困难家庭纳入帮扶范围,确保兜底保障不漏一户、不落一人。

据统计,截至去年,晋江共筹集资金2.48亿余元,其中晋江市财政投入1.7亿余元,社会爱心资金配套0.78亿余元,共帮扶2192户重点帮扶家庭,其中150个对象实现就业或自主创业、3909人次得到就学帮助、1097户家庭得到就医帮助、1286户家庭的安居房已经建成并搬迁入住,实现了不同程度的脱贫解困。

02

精准施策 一户一策

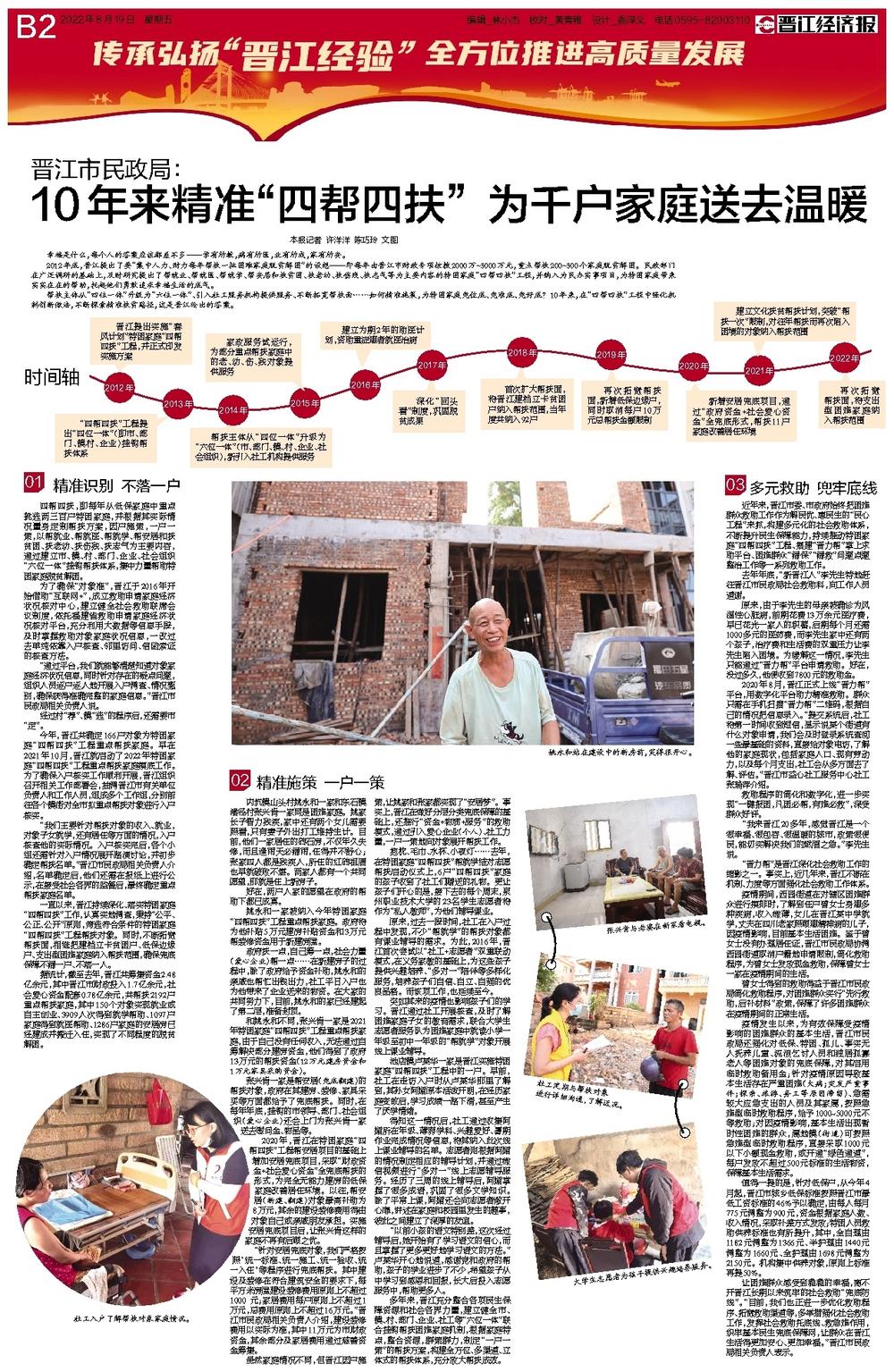

内坑镇山头村姚永和一家和东石镇潘径村张兴肯一家同是困难家庭。姚家长子智力残疾,家中还有两个女儿需要照看,只有妻子外出打工维持生计。目前,他们一家居住的砖石房,不仅年久失修,而且逢雨天必漏雨,住得并不舒心;张家四人都是残疾人,所住的红砖祖厝也早就破败不堪。两家人都有一个共同愿望,那就是住上新房子。

好在,两户人家的愿望在政府的帮助下都已成真。

姚永和一家被纳入今年特困家庭“四帮四扶”工程重点帮扶家庭。政府将为他补贴5万元建房补贴资金和3万元帮装修资金用于新建房屋。

政府扶一点,自己筹一点,社会力量(爱心企业)帮一点……在新建房子的过程中,除了政府给予资金补助,姚永和的亲戚也帮忙出钱出力,社工平日入户也为他带来了企业送来的物资。在大家的共同努力下,目前,姚永和的家已经建起了第二层,准备封顶。

和姚永和不同,张兴肯一家是2021年特困家庭“四帮四扶”工程重点帮扶家庭,由于自己没有任何收入,无法通过自筹解决部分建房资金,他们得到了政府13万元的帮扶资金(12万元建房资金和1万元家具采购资金)。

张兴肯一家是帮安居(兜底翻建)的帮扶对象,政府在其建房、装修、家具采买等方面都给予了兜底帮扶。同时,在每年年底,挂钩的市领导、部门、社会组织(爱心企业)还会上门为张兴肯一家送去慰问金、物品等。

2020年,晋江在特困家庭“四帮四扶”工程帮安居项目的基础上增加安居兜底项目,采取“财政资金+社会爱心资金”全兜底帮扶的形式,为完全无能力建房的低保家庭改善居住环境。以往,帮安居(新建、翻建)对象最高补助为8万元,其余的建设装修费用得由对象自己或亲戚朋友承担。实施安居兜底项目后,让张兴肯这样的家庭不再有后顾之忧。

“针对安居兜底对象,我们严格按照‘统一标准、统一施工、统一验收、统一入住’等程序进行兜底帮扶。其中建设及装修在符合建筑安全的要求下,每平方米房屋建设装修费用原则上不超过1000 元;家居费用每户原则上不超过1万元,总费用原则上不超过16万元。”晋江市民政局相关负责人介绍,建设装修费用以实际为准,其中11万元为市财政资金,其余部分及家居费用通过慈善资金筹集。

虽然家庭情况不同,但晋江因户施策,让姚家和张家都实现了“安居梦”。事实上,晋江在做好分层分类兜底保障的基础上,还推行“资金+物质+服务”的救助模式,通过引入爱心企业(个人)、社工力量,一户一策地向对象展开帮扶工作。

抱枕、毛巾、水杯、小夜灯……去年,在特困家庭“四帮四扶”帮就学结对志愿帮扶启动仪式上,6户“四帮四扶”家庭的孩子收到了社工们赠送的礼物。更让孩子们开心的是,接下去的每个周末,泉州职业技术大学的23名学生志愿者将作为“私人教师”,为他们辅导课业。

原来,过去一段时间,社工在入户过程中发现,不少“帮就学”的帮扶对象都有课业辅导的需求。为此,2016年,晋江首次尝试以“社工+志愿者”双重联动模式,在义务家教的基础上,为这些孩子提供兴趣培养、“多对一”陪伴等多样化服务,培养孩子们自信、自立、自强的优良品格。而该项工作,也延续至今。

突如其来的疫情也影响孩子们的学习。晋江通过社工开展核查,及时了解困难家庭子女的教育需求,联合大学生志愿者服务队为困难家庭中就读小学一年级至初中一年级的“帮就学”对象开展线上课业辅导。

池店镇卢某华一家是晋江实施特困家庭“四帮四扶”工程中的一户。早前,社工在走访入户时从卢某华那里了解到,其孙女阿媚原本活泼开朗,在经历家庭变故后,学习成绩一路下滑,甚至产生了厌学情绪。

得知这一情况后,社工通过收集阿媚所在年级、薄弱学科、兴趣爱好、暑期作业完成情况等信息,将其纳入此次线上课业辅导的名单。志愿者则根据阿媚的情况制定相应的辅导计划,并通过微信视频进行“多对一”线上志愿辅导服务。经历了三周的线上辅导后,阿媚掌握了很多成语,巩固了很多文学知识。除了平常上课,阿媚还会向志愿者敞开心扉,讲述在家庭和校园里发生的趣事,彼此之间建立了深厚的友谊。

“以前小孩的语文特别差,这次经过辅导后,她开始有了学习语文的信心,而且掌握了更多更好地学习语文的方法。”卢某华开心地说道,感谢党和政府的帮助,孩子的学业进步了不少,希望孩子从中学习到感恩和回报,长大后投入志愿服务中,帮助更多人。

多年来,晋江充分整合各项民生保障资源和社会各界力量,建立健全市、镇、村、部门、企业、社工等“六位一体”联合挂钩帮扶困难家庭机制,根据家庭特点,整合资源,群策群力,制定“一户一策”的帮扶方案,构建全方位、多渠道、立体式的帮扶体系,充分放大帮扶成效。

03

多元救助 兜牢底线

近年来,晋江市委、市政府始终把困难群众救助工作作为解民忧、惠民生的“民心工程”来抓,构建多元化的社会救助体系,不断提升民生保障能力,持续推动特困家庭“四帮四扶”工程、搭建“晋力帮”掌上求助平台、困难群众“漏保”“漏救”问题点题整治工作等一系列救助工作。

去年年底,“新晋江人”李先生特地赶往晋江市民政局社会救助科,向工作人员道谢。

原来,由于李先生的母亲被确诊为风湿性心脏病,前期花费13万余元医疗费,早已花光一家人的积蓄,后期每个月还需1000多元的医药费,而李先生家中还有两个孩子,治疗费和生活费的双重压力让李先生陷入困境。为缓解这一情况,李先生只能通过“晋力帮”平台申请救助。好在,没过多久,他便收到7800元的救助金。

2020年8月,晋江正式上线“晋力帮”平台,用数字化平台助力精准救助。群众只需在手机扫描“晋力帮”二维码,根据自己的情况把信息录入。“提交系统后,社工将第一时间收到短信,显示说某个街道有什么对象申请,我们会及时登录系统查阅一些最基础的资料,直接给对象电访,了解他的家庭现状,包括家庭人口、现有劳动力,以及每个月支出,社工会从多方面去了解、评估。”晋江市益心社工服务中心社工张瑞萍介绍。

救助程序的简化和数字化,进一步实现“一键报困,凡困必帮,有难必救”,深受群众好评。

“我来晋江20多年,感觉晋江是一个很幸福、很包容、很温暖的城市,政策很便民,能切实解决我们的燃眉之急。”李先生说。

“晋力帮”是晋江深化社会救助工作的缩影之一。事实上,近几年来,晋江不断在机制、力度等方面强化社会救助工作体系。

疫情期间,西园街道在对辖区困难群众进行摸排时,了解到住户曾女士身患多种疾病,收入微薄,女儿在晋江某中学就学,丈夫在四川老家照顾患精神病的儿子,因疫情影响,目前基本生活困难。鉴于曾女士没有办理居住证,晋江市民政局协调西园街道取消户籍地申请限制,简化救助程序,为曾女士发放现金救助,保障曾女士一家在疫情期间的生活。

曾女士得到的救助得益于晋江市民政局简化救助程序,对困难群众实行“先行救助,后补材料”政策,保障了许多困难群众在疫情期间的正常生活。

疫情发生以来,为有效保障受疫情影响的困难群众的基本生活,晋江市民政局还强化对低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员和独居孤寡老人等困难对象的兜底保障,对其启用临时救助备用金;针对疫情原因导致基本生活存在严重困难(大病;突发严重事件;探亲、旅游、务工等原因滞留)、急需较大应急支出的人员及其家属,按照急难型临时救助程序,给予1000~5000元不等救助;对因疫情影响,基本生活出现暂时性困难的群众,属地镇(街道)可按照急难型临时救助程序,直接采取1000元以下小额现金救助,或开通“绿色通道”,每户发放不超过500元标准的生活物资,保障基本生活需求。

值得一提的是,针对低保户,从今年4月起,晋江市城乡低保标准按照晋江市最低工资标准的46%予以确定,由每人每月775元调整为900元,资金根据家庭人数、收入情况,采取补差方式发放;特困人员救助供养标准也有所提升,其中,全自理由1182元调整为1366元、半护理由1440元调整为1660元、全护理由1698元调整为2150元。机构集中供养对象,原则上标准再提50%。

让困难群众感受到稳稳的幸福,离不开晋江长期以来筑牢的社会救助“兜底防线”。“目前,我们也正进一步优化救助程序、拓宽救助渠道等,多举措强化社会救助工作,发挥社会救助托底线、救急难作用,织牢基本民生兜底保障网,让群众在晋江生活得更加安心、更加幸福。”晋江市民政局相关负责人表示。

张兴肯与老婆在新家看电视。

社工定期与帮扶对象 进行详细沟通,了解近况。

大学生志愿者为孩子提供兴趣培养服务。