作为针对晋江17万老年朋友及关心老年事业的读者开设的版面,《晚晴》周刊于2018年3月开始筹备,2018年6月正式出刊,截至本期,总共刊发了156期。三年来,《晚晴》周刊本着“打造晋江老年朋友的精神家园”的理念,每周2个版面,持续不断地提供丰富可口的精神大餐,分享晋江老年朋友关心的身边人身边事,聚焦老年朋友关注的社会事,开设了多个有影响力、参与度极高的栏目,如晚晴达人、敬老故事、健康课堂、刊名题写、才艺秀场等,成为展现晋江老年朋友风采的一个耀眼窗口,也成为推广晋江老年事业发展的一个有力助力器。

在这里,特别感谢3年来给予《晚晴》周刊大力支持和帮助的社会各界读者,以及踊跃投稿参与的老年朋友。

3年156期,我们一路同行

《晚晴》周刊自筹备起就备受关注,3年来,许许多多未曾谋面的读者朋友给予的反馈让我们更加深刻地了解到全社会对老年群体的关注,对《晚晴》周刊的期待。为了不负期待,过去的3年里,我们开设了各种栏目,丰富晋江老年朋友的精神生活,过去3年里,记者的采访足迹遍及晋江各大街镇,寻访老年朋友们喜闻乐见的鲜活、生动的报道。每一期内容都为老年朋友“量身定制”。

这3年,我们走街串巷,挖掘身边的“晚晴达人”:97岁的老拳师颜期尊、91岁诗心不改的张励志、会画画的百岁老渔民粘芳龙、百岁“吃货”老人黄乌豆、盲人南音爱好者曾国亏……在我们身边,像他们这样在某一领域有着突出的才能,身怀“绝技”的老年朋友非常多,报道他们,向人们展示他们,让更多人认识他们。而报道让他们平凡的人生里涌起美丽的浪花,展示出晋江老年群体多才多艺正能量的一面也是“晚晴达人”备受欢迎的原因所在。

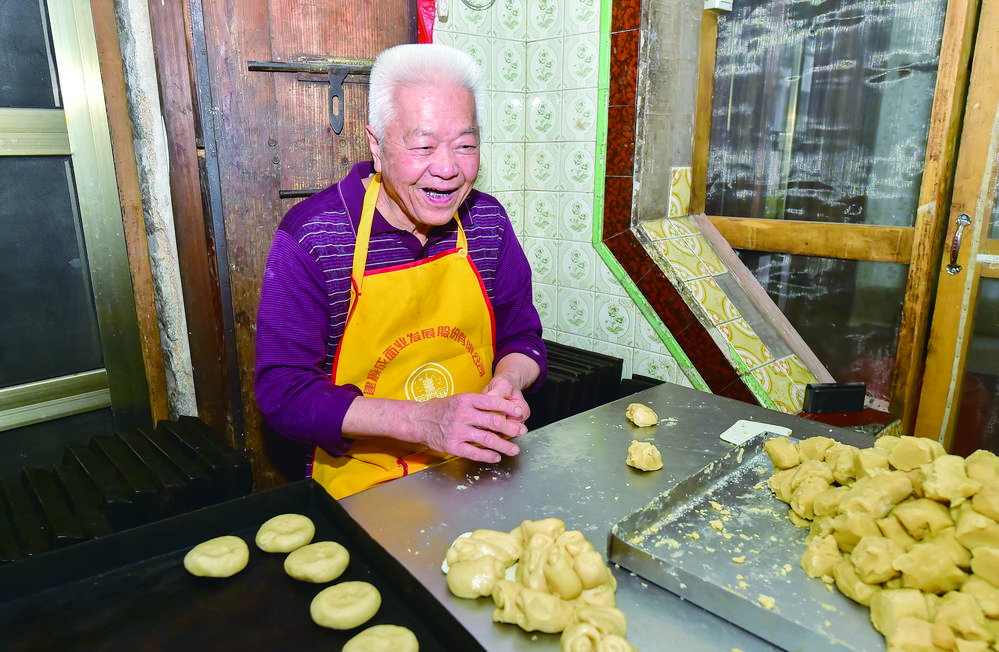

这3年,我们深入各行各业,寻找仍然坚守匠心的老手艺人:做了一辈子藤轿的陈天从、手工造船57年的黄祖传、手工制作绿豆饼70年的苏炳文、木雕老师傅张连顺、传承了200年的和兴尚包的郭俊波、自学成才制作南音乐器的侯亦转、妆佛的陈添友、制作高粱扫帚的陈淑概、古法制作酱油的吴宗洲……每一个老手艺人的身上不仅承载着几代人的手艺,更承载着几代人的记忆,一些因为社会发展而逐渐式微的行业,因为有了他们的坚守而散发光彩。

这3年来,我们开设“敬老故事”专栏,报道了投资近百万元为修建“敬老桥”的施能狮、为老人一元理发的青年理发师、连续六年捐资为老人过节的萧文千、每个月为老人送爱心地瓜的自发爱心群、获得“全国雷锋先进个人”关爱老人的张照汉等的故事,传播敬老风气,弘扬社会正能量。

这3年,我们策划了“共和国同龄人”系列报道,在新中国成立70周年之际,寻访咱厝与共和国同龄的老友们,听他们讲述70年的人生故事;我们策划了“优秀晋江基层老年协会”系列,报道协会工作成就,展示协会风采:从罗山到紫帽,从安海到池店,从东石到英林……我们走近一个个基层老协会,不仅将老协会一直以来为村(社区)和乡邻做的各种工作展示出来,让人们了解老协会对社会老人所做的贡献,让人们更了解老协会的工作和意义。

因为《晚晴》的特殊性,我们对版面做了一些改变,比如字号比正常版面的字号要大,比如活动更加围绕老年人展开等。我们针对老年朋友的需要策划活动,举办了“晚晴敬老直通车”“爱牙日义诊”等活动,与老干局等部门联合举办“孝心陪伴日”活动等。通过这些公益活动和报道,走进社区和村镇,把“晚晴”精气神送达基层,让更多老年朋友能够和我们在一起共享快乐幸福的晚年生活。

读者寄语

陈自唱(安海涉老专干):《晚晴》周刊三周年啦!一路走来,《晚晴》已是广大老年人的知音,也是老年人的朋友。《晚晴》给了我们老年人许多沟通交流的机会,鼓励老年人发挥余热,彰显老年人的正能量,给社会予正面积极的帮助。祝福《晚晴》,生日快乐!

曾添辉(热心读者):《晚晴》周刊向老年人传达党和政府的声音,弘扬尊老爱老的中华传统美德,关注和贴近老年人的健康生活,同时让老年人通过这个平台展示自我文化,让社会看到许多老人“退而不休”努力发挥余热,活到老学到老的精神风貌,感谢《晚晴》周刊。

陈文震(退休干部,热心读者,晋江老年大学诗词班班长):晋江经济报是我们老年大学学员们最爱阅读的报纸,特别是每周《晚晴》周刊的报纸总是被一抢而光。因为它记载着老人们的乡愁往事,它给老人们讲述岁月的痕迹和身边的故事,它给老人阐释当前政策时事的内容,它成了老人们最信赖的知音。在银龄社会来临之际,我们期盼《晚晴》周刊能变成一周两刊,当然最好是每天半版,让老年朋友们每天都能与《晚晴》相见!

潘增丰(热心读者):三年来,《晚晴》周刊始终高度重视老年人先进典型、感人事迹的深入挖掘和宣传报道,把笔端、镜头对准老人,有着真挚的为民情怀。这三年,我一直关注《晚晴》周刊,看着它一步步走向成熟,形成特色,成为促进发展、构建和谐老年人的园地,希望《晚晴》能更贴近实际生活,贴近老年人的需求,与时俱进,不断创新,为老年朋友提供更丰富的精神食粮。

叶海山(热心读者,晋江市政协原党组成员、文史委主任、工会主席):时间飞逝,《晚晴》创刊至今有三年了!由于编辑记者不辞艰辛,跑遍所有乡镇街道寻找、釆访各界别、各有特色的人物,把他们老有所为、一生敬业守候一种职业的精神风貌呈现给读者,《晚晴》内容丰富多彩、贴近生活、贴近读者,成了众多老年人及不同读者喜爱的刊物。有些老年朋友告诉我:每逢周三,他们都会早早去取晋江经济报,认真阅读《晚晴》,有好文章还会跟那些没订晋江经济报的好友分享!

本人也是《晚晴》的粉丝、忠实读者。从参与征集刊名至今155期,我都收集着并每期必阅。祈望《晚晴》周刊继续发扬光大,越办越好!

高扬华(热心读者,晋江老年大学学员):晋江经济报《晚晴》周刊是我们中老年人最喜欢看的报纸。它及时报道了老年人在学习、生活、兴趣等方面的喜乐忧愁。刊物编辑记者能深入民众,走近老人群体,与老年人互动,我们感到很温暖。特别是《晚晴》两个字,让喜欢书法的老人写,还刊登照片简介,让老年人拥有自信,让儿孙骄傲,这是一件多好的事。祝《晚晴》越办越好!

黄向荣(池店涉老专干):我受聘池店涉老专干几年来,毫不夸张地说,《晚晴》周刊我是每期必看,特别是有关池店镇涉老的有关报道,我都分拣保存。我从《晚晴》周刊的报道,了解我市老年人活动开展的情况。我在为全镇老校上课时,也经常将《晚晴》周刊刊登的各行各业老年人的事迹进行宣讲,鼓励我镇老年书法爱好者,书画兴趣者积极向晋江经济报投稿,总之,《晚晴》周刊是我的良师益友。期待它越办越好!

汪建育(热心读者,安海文史、收藏爱好者):《晚晴》周刊来之不易,晋江经济报能开设这样针对老年人的版面非常难得。希望《晚晴》能关注更多社会老人,客观地报道更多老年人晚年的情况,让版面内容更多样化。希望《晚晴》之中可晚“情”,当今老龄化的社会,有一些老年人存在着各种难题,由此“情”挑出较有社会热点的话题进行探研,亦可引起政府关注。

主题才艺秀 共庆《晚晴》好时光

3年来,《晚晴》周刊始终坚持“打造晋江老年朋友的精神家园”“打造晋江老年朋友的交流平台”的初心,坚持为晋江老人提供展示才艺、交流互动的空间,开设了刊名题写展示、才艺秀、晚晴话题等互动类栏目,与晋江老年朋友展开了多维度的互动。

因此,《晚晴》周刊收获了许多肯定,也收获了各相关涉老单位、街道老年办及基层老人会负责人的赞许和支持。很多读者热情地写来信件谈感情,投来稿件、书画作品,有好几个读者不顾年迈,从乡镇辗转来到报社表达对《晚晴》周刊的喜爱,带来自己的信件,参与栏目的互动等。《晚晴》周刊大量的文章被广泛关注,市委老干局、市委文明办、街道等社会各界官方微信纷纷转发,成为晋江老人良好精神风貌的传播者。

3年来,《晚晴》周刊的知名度、美誉度、品牌影响力在不断扩大,这些离不开读者朋友的支持,感谢你们一如既往的忠实相伴,有了你们的热切期望和鼓励,才给了我们前进的动力和信念,才有了《晚晴》周刊的茁壮成长!为此,《晚晴》周刊特别向读者们征集关于“庆生”主题的作品,可以是书画作品、摄影作品,也可以是剪纸作品、诗歌、闽南四句等,只要是与《晚晴》周刊有关即可。也可以留下你想对《晚晴》说的话。

届时,我们将在《晚晴》周刊开设专栏,刊登优秀作品,并给予优秀作品精美的纪念礼物。投稿联系13505065057(电话微信同号)。