“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城……”无论走到哪里,只要听到这熟悉的旋律,每个中国人的心都会激动不已,顿生力量。而这首歌对我而言,更是意义非凡,为它编配管弦乐总谱的正是我的爷爷李焕之。

以歌为戈 谱赤子心

爷爷祖籍晋江池店,甲午战争后,曾祖父移居香港经商。1919年,爷爷在香港出生,12岁回到故乡,就读于泉州培元中学,后来考进上海国立专科学校学习音乐。16岁时,爷爷就为郭沫若的诗作《牧羊哀曲》谱曲,这是他的第一部音乐作品,由此开始了长达65年的音乐创作生涯。

曾祖父过世后,爷爷奉母命返港,帮忙打理曾祖父生前经营的出口商行。但爷爷的心思不在做生意上,每次抄完账后,他就开始学习音乐知识和作曲,商行也成了他的作曲园地。

不久,抗日战争爆发。彼时香港抗日烽烟滚滚,因为一颗炙热的爱国心,爷爷加入了中国共产党外围组织——抗战青年社。作为首批成员,1938年7月,年仅19岁的爷爷毅然决然放弃继承家中的商行,放弃本可以衣食无忧的生活,背着全家人、怀着满腔热血,唱着《义勇军进行曲》,历时半个月长途跋涉到达革命圣地延安,积极参加抗日宣传、创作抗战歌曲。

1938年8月,爷爷进入鲁迅艺术学院音乐系,师从冼星海学习作曲和指挥。同年11月,他加入中国共产党,开启了以歌为戈的革命生涯。在抗日战争及解放战争时期,他用自己的才华,谱写出激昂振奋的音乐作品,为新中国的成立贡献了力量。

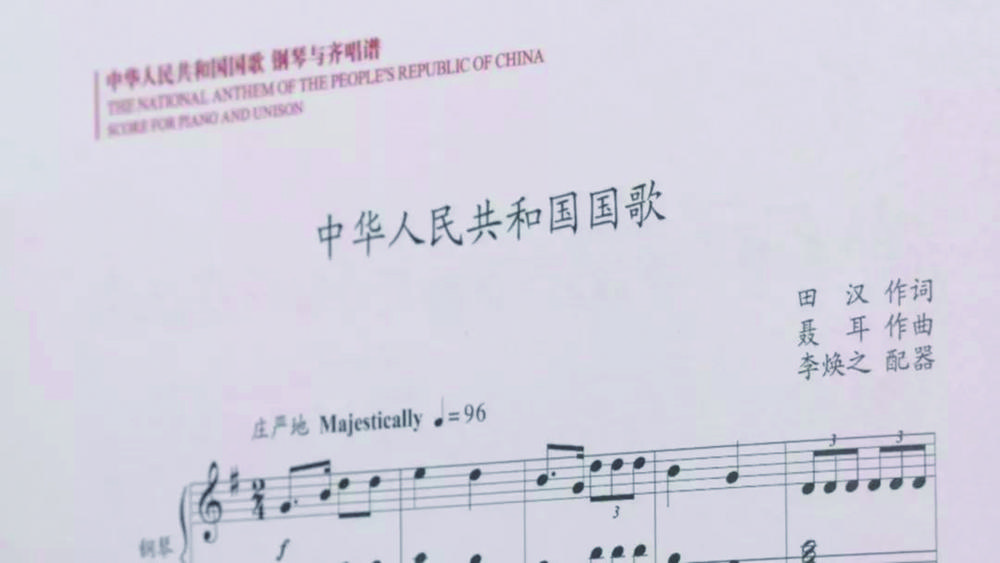

提起国歌,很多人都知道是田汉和聂耳作词作曲,爷爷为国歌编配合唱与管弦乐总谱的故事却鲜为人知,低调的他鲜少与国歌一起被提及。三十年后,我的父亲李大康在录制国歌立体声版本时,才得知该管弦乐总谱是他父亲的作品。

“在抗日战争爆发之前,我就很喜爱《义勇军进行曲》,每次唱着它,总是热血沸腾,这首歌激发了全国人民的爱国主义情怀。”爷爷在自己的回忆笔记《我为国歌编配管弦乐总谱的前前后后》中写道。其实《义勇军进行曲》在1949年9月27日才被定为中华人民共和国国歌,它原本是一首电影插曲,并没有考虑到公开演奏的需要。作为国歌,缺少一份规范的管乐谱,作为音乐家的爷爷敏锐地意识到这个问题,源于对国歌的热爱,爷爷常常情不自禁地在钢琴上摸索适合国歌的一些和声语言。

1951年,爷爷参加中国青年艺术团赴东欧各国巡演,由于某种仪式举行之际必须演奏国歌,他不得不通宵达旦赶写出一份管弦乐总谱,这也是他第一次为国歌编配管弦乐总谱。回国后,他又对自己编配的国歌管弦乐总谱进行多方面的修订。1953年之前,国歌还没有一份标准的乐队总谱,也正是这一年,党中央指示要组织作曲家为国歌编配一份标准的管弦乐总谱。

1954年,爷爷几经修改的国歌管弦乐总谱终于定稿。经过专家审听、讨论和评定,他的作品脱颖而出,并被周恩来总理批准确定为发放到全世界的正式版本,成为现今的法定版本。

“为我们伟大祖国的国歌编配管弦乐总谱,是一个音乐工作者应尽的职责,我也为此感到无上荣光!我相信,在新的历史时期,国歌将永远与国旗、国徽一起,成为我们伟大祖国的象征和标志,激励着我们万众一心,向着光辉的未来,前进!前进!前——进——进!”1995年,在纪念《义勇军进行曲》创作60周年的大型盛典音乐会举行之际,爷爷接受采访时动情地说。(下转4版)

口述人:李奥利(李焕之的孙子) 整理人:庄诗莹(本报前首席记者)