在晋江,爱好书法、绘画、篆刻的老人不少,有所成者也不少。但很多人都是专于一项,有一项有所成就很了不起了,但有这样一位“新晋江人”,却把书法、绘画、篆刻“玩”出了花样,“玩”到了国际舞台。不仅如此,他还在晋江多所学校进行书画艺术课堂传播,为孩子们上课,给孩子们书画艺术的启蒙。他就是66岁的汪真谦。汪真谦是中国书法协会理事、吉林省书画家协会一级书法师、长白山书画家协会美术师。十年前,因为女儿女婿在晋江工作,他举家搬迁到了晋江,成了新晋江人。十年来,他的生活里离不开书法、绘画、篆刻,无论作品取得怎样的成就,他总称这为“玩”。今天,就让我们一起来认识一下这位老“玩”童的故事。

交流传承 老“玩”童变老师

每到周末,位于晋江梅岭街道竹园小区的汪真谦的家中,总会有六个孩子准时到来,给清静的环境带来一丝热闹。“上午3个孩子学书法,下午3个孩子学国画,都是朋友委托过来的。”66岁的汪真谦站在书桌前,翻看着孩子们的习作。这是一张三米多长的大长桌,占据了客厅的大部分空间,书桌后面,挂着8幅水墨丹青,是汪真谦给孩子们示范的习作。

“拗不过朋友的请求,就这样成了老师。”来到晋江十年,汪真谦的作品受到许多人的追捧,很多人也慕名而来,想找他合办书法培训班,但是一向喜爱自由的汪真谦却不想。“有一天,朋友带他的儿子过来,说这孩子很想跟我学书法,我看了一下,确实是很有天赋的孩子,而且这孩子对书法的热情是可以感受得到的。”就这样,拗不过朋友的请求,汪真谦收下了这个学生。“我不对外招生,现在的这几个孩子都是朋友的孩子,他们都是热爱书画的孩子,所以我乐于教他们,能够把这几十年的创作心得和技法教给他们,也是一种传承。”

不过,虽然不对外开班,但对于传播书画艺术知识,汪真谦却是热心的。这些年来,他受晋江多所学校的邀请,在学校的书法课堂任课。2018年,汪真谦受东石檗谷小学邀请,成为该校书法兴趣班的老师,每周两节课,教孩子们认识书法、绘画。在第一堂课上,汪真谦向檗谷小学的师生们展示了三幅国画作品,这三幅作品中的一幅“古檗山庄”让在场的师生很是感动。原来,“古檗山庄”是檗谷村的一处标志性的所在,山庄里有许多大家的书法作品。汪真谦特意为山庄创作了数幅作品。看着熟悉的风景在汪老师的构思和挥墨下那样生动,学生们对于书画艺术的兴趣更浓了。

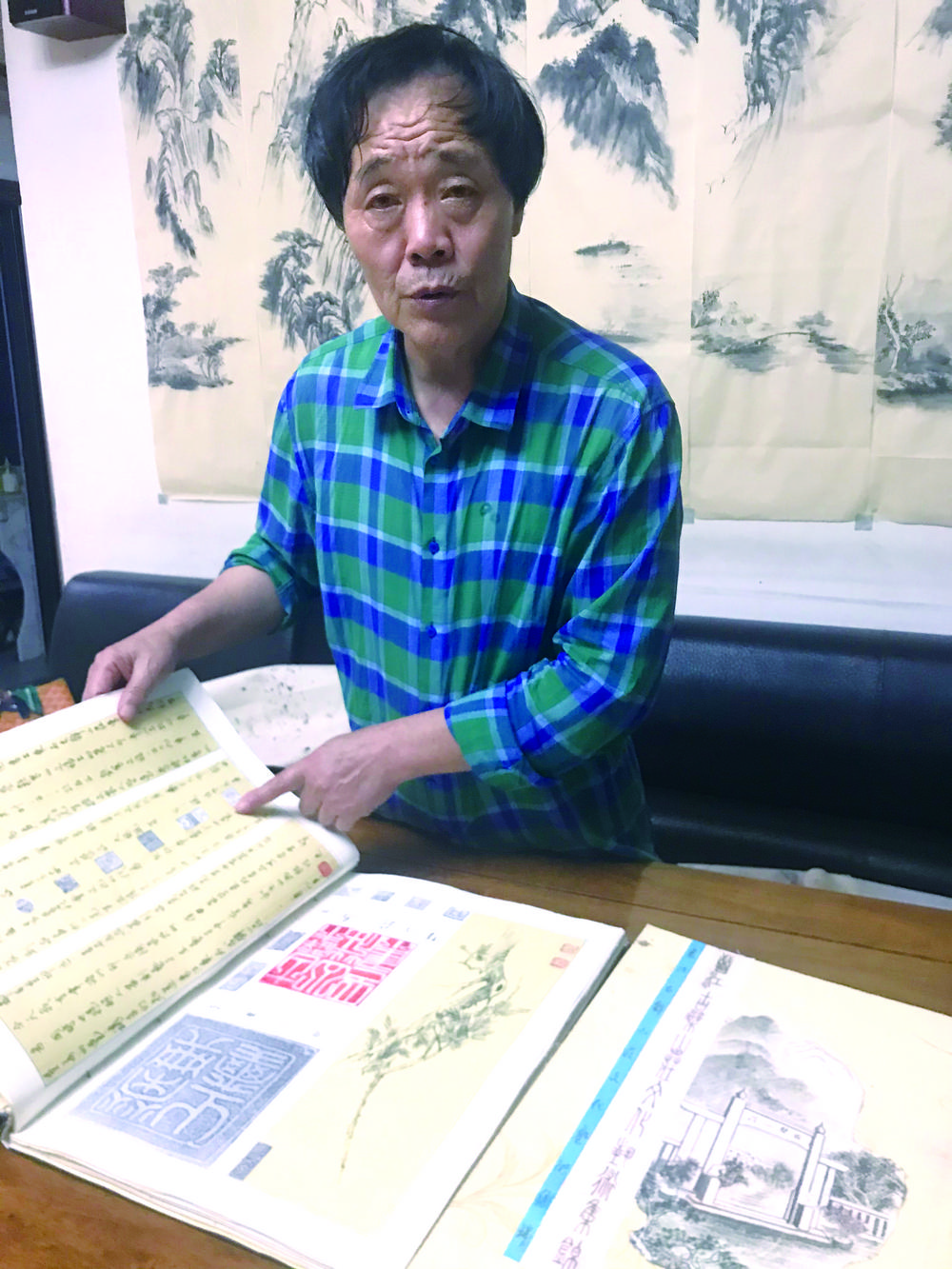

“这些都是交流课堂上要展示的。你看,这是行书,这是草书,这是隶书,这一幅是丝绸画,这是一副楷书对联……”在书桌前,汪真谦摊开一叠书画作品,下个月,受泉州理工学院邀请,汪真谦要去为学生分享交流书画艺术,他从近期创作的作品里精心挑选出十几幅,准备带到交流课堂上。在这些作品里,包含了汪真谦的书法、绘画和篆刻,“一堂交流课是没办法教会学生的,但是却可以启蒙他们对艺术的兴趣。我把不同形式的作品都带过去,就是想让他们看到更多种艺术形式的表达。”

99枚印章见证文物的回归

从“玩”家到老师,是汪真谦想不到的。别人都尊称他书法家,但他觉得自己只是爱“玩”,“无论是书法,还是绘画或者篆刻,都是玩,玩出心得,玩出自己的风格就好了。”

汪真谦读小学时学校设有书法课,也就是从那时候开始,他喜欢上了书法。书法课一直伴随着他到初中,往后他便开始自学。任着兴趣,汪真谦自学成材,在传统的基础上又大胆地创造出自己独特的艺术风格,擅长真、行、草、隶、篆五种字体,还创造出自己独有的“返童体”字体,央视书法频道也曾介绍过他的作品。

在书画界,很多人专攻一种,他却书法、绘画、篆刻都涉猎,且都有所成,因此被邀请参与复制《圆明园四十景图咏》。《圆明园四十景图咏》是276年前清乾隆皇帝敕令唐岱等宫廷画家为圆明园数十个最美的场景作画制成的,后被藏于法国巴黎国家图书馆。“当时在国内能看到的珍藏画卷是2004年发行的绢印彩色画卷,即机器彩印在绢帛上而非人工创作的画卷。后来福建省清源丝绸艺术研究院独家承接了复制《圆明园四十景图咏》的文化项目,我有幸参与其中。”汪真谦介绍,《圆明园四十景图咏》的复制是以丝绸、绢帛等材料为载体,以圆明园为题材,在传承中国丝绸画艺术的基础上,选用新材料及新工艺综合运用手法进行制作。“复制丝绸画主要难在要一模一样,这些画非常细致,连房子的窗台都看得很清晰,所以下笔要准,线条要一气呵成。”汪真谦说。在复制《圆明园四十景图咏》项目中,汪真谦主要负责刻制《圆明园四十景图咏》中的99枚印章,以及五幅丝绸画。“这个项目四年前顺利完成,《圆明园四十景图咏》上面需要的99枚印章我自己收藏了下来,这99枚印章可以说是见证了《圆明园四十景图咏》这件文物的回归。”

如今,汪真谦周一到周五的时间都留给自己,用来研究书法、绘画和篆刻,周末的时候就教授学生。两年前,他尝试用丝绸创作了一幅六米长的《游春图》,不断挑战自己成为他最大的乐趣。“人老心不老,对待万物都抱着‘玩’且‘玩’开心的心态,生活就很美好了。”

汪真谦创作的六米丝绸画长卷《游春图》局部。