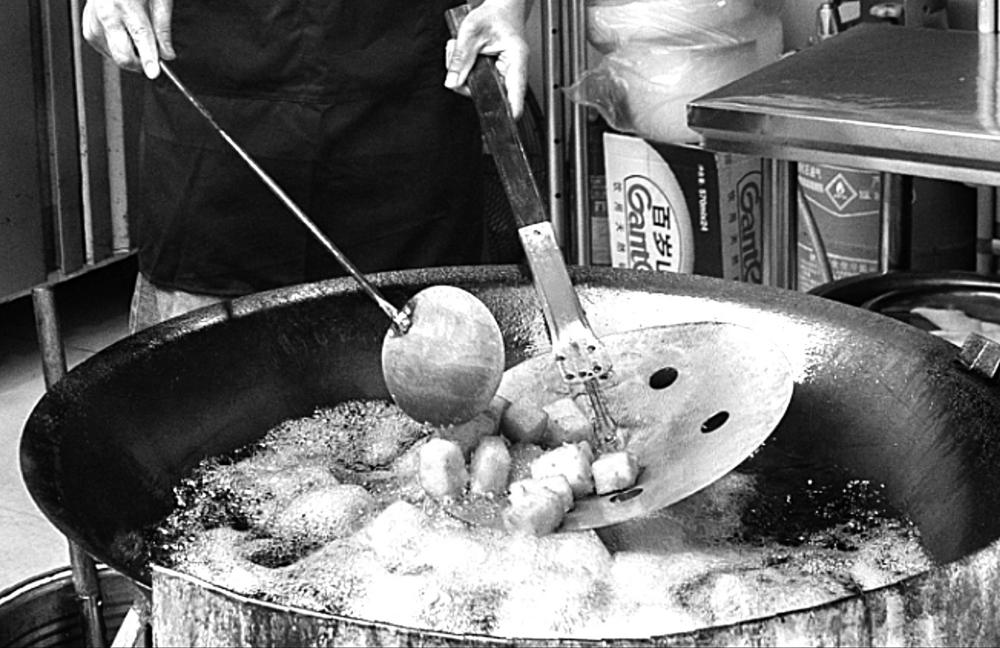

自带晋江腔的下伍堡菜粿 林美聪 若谈到晋江英林的下伍堡,必会提及享誉在外的排球之乡——嘉排(又名“下伍堡”);可要是说到美食,当地人会脱口而出,对菜市场一间小门脸房的菜粿美食店竖起大拇指。初到英林任教时,同事就告诉我:“在英林,没有什么是一小碗菜粿解决不了的,如果没有,那就来两碗!” 起初我持怀疑态度,毕竟,“冬吃萝卜夏吃姜”,菜粿也称菜头粿、萝卜糕、咸粿,是一款地地道道的闽南小吃。同为闽南人,同事口中的不就是漳州人别称的“咸粿”,能有多神奇?可同事这么一说,却吊足了我的胃口,我决定和他们一探究竟。 一到下伍堡的菜市场,我们绕过几条热闹小街,就来到了这家经营了二十多年的菜粿店。店面不大,生意却非常火爆,从备料到下锅炸再到售卖都只有阿姨一人负责,据说一天能够卖出50多公斤。但凡有意经过,又或无意路过的朋友,到了下伍堡必会去尝尝她家的菜粿。 菜粿都是现做的,因为提前做了放在盘子里会凉,影响口感。见有生意来了,阿姨便开始制作。从备好的半成品那里切下一大块,将其切成小方块下锅油炸。一块块菜粿就轻轻滑入翻滚的油锅,沸腾起来的油不费吹灰之力便将菜粿托起,一块块冒出油面,不一会儿香味就呼之欲出。 据阿姨介绍,制作菜粿的原料极其简单,有陈米、白萝卜和盐巴这三样就够了。为什么要用陈米?她解释道:“因为陈米的胶质已经褪掉,不会粘。”不过菜粿的制作方法就尤为关键:要先蒸制成糕,再经油炸而成,这样,油熟过后的菜粿才能外酥内嫩,表皮呈金黄微焦;一口咬下,内馅洁白,质地柔软鲜美、软滑甘香;咀嚼咽下之后,清甜的萝卜还在嘴里回甘。这也是为什么闽南各地制作菜粿的材料和流程大抵一致,但口味却各有不同:或咸或淡,或软或硬。甚至油炸的功夫不同,菜粿的最终口味也会大相径庭。 在摊位边等待的时光,同事谈起以前村里有庙会时,他就拿着外婆给的五角、一块钱,穿过热闹的庙口,跟小伙伴们欢乐地跑到这家菜粿店旁,焦急地等待着美味可口的菜粿出锅。那时候的热闹劲,纯粹、接地气。等到菜粿出锅,一边捧着这袋小吃,一边蹲在庙口的戏台下。此时演员台上唱戏,大人台下品戏,孩子们则尽情享受着菜粿带来的乐趣…… 聊天的工夫,小方块的菜粿已从白乎乎到金黄微焦,一股甘香美味就像自带导航系统一般直沁鼻腔。好客的阿姨,端着刚出锅的菜粿就要给我们尝,嘴里还一直念叨着:“赶紧趁热吃,现在的味道是最好的。”抵挡不住老板的热情劝说,我便拿起一块放进嘴里。金黄微焦的外皮和里面白花花且香甜柔软的内馅,形成了鲜明的对比。咬下一口口感丰富,带着微微清甜,简直是美味暴击。不过,第一回吃的我送得过急,嘴唇都烫疼了,却也不愿意吐出来。就那么呼哧呼哧,连嚼带咽吃下去,唇齿间满口的酥香柔嫩,让我一下子忘了刚才的疼。 那一刻,我忽然理解小小菜粿为什么这么受欢迎:一家不起眼的门脸店,加上二十多年经久不衰的传承,不正是一块小小菜粿自带的晋江腔调?谦虚包容,敢闯敢拼,又注重薪火相传。 一块经历洗练的晋江古早味菜粿,能带给人简单而又实在的满足感。它不仅是一道极具闽南特色的小吃,更是当地人从小到大的温暖记忆。 颜英婷 摄